source: https://forestsnews.cifor.org/17970/biodiversity-paradigm-questioned-after-flaws-found-in-logging-impact-research?fnl=en

Peran Teknologi Methane Capture dan Pemanfaatannya dalam Meningkatkan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia

Tantangan pengelolaan sampah bukan hanya masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi telah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Hampir seluruh kota di Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil, belum memiliki penanganan sampah yang baik. Umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama, yaitu dengan metode “kumpul-angkut-buang”, sebuah metode manajemen persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktik pembuangan sampah sembarangan, tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan (proses open dumping).

TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) menjadi pengolahan sampah hilir andalan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Namun, rata-rata kapasitas TPA di Indonesia sudah hampir penuh, sementara lahan yang tersedia semakin terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh masih minimnya pengelolaan sampah di hulu sehingga mayoritas semua sampah diangkut dan dibuang ke TPA. Kondisi paling memprihatinkan pernah terjadi pada 21 Februari 2005, ketika TPA Leuwigajah longsor akibat keluarnya landfill gas dan mengakibatkan 140-an orang meninggal dunia.

Secara khusus pada proses pengelolaan sampah, Gas Rumah Kaca (GRK) akan dihasilkan mulai dari timbulan sampah sampai dengan proses di TPA. GRK yang dihasilkan dari proses pengelolaan sampah perkotaan didominasi oleh gas karbon dioksida (CO2) dan gas metana (CH4). Sampah timbul dari sisa proses produksi dan sisa pemakaian produk, baik dari aktivitas domestik/rumah tangga, pasar, pertokoan, penyapuan jalan dan taman atau, industri menghasilkan buangan padat sisa produksi (Damanhuri, 2004). Adapun emisi Metana di TPA dihasilkan dari proses dekomposisi bakterial komponen sampah yang biodegradable yang terjadi dalam kondisi anaerobik. Gas-gas yang dihasilkan di TPA atau landfill gas terdiri dari sekitar 50% metana (komponen utama gas alam), 50% karbon dioksida (CO2) dan sejumlah kecil senyawa organik non metana. Metana merupakan gas rumah kaca yang kuat 28 sampai 36 kali lebih efektif daripada CO2 dalam memerangkap panas di atmosfer selama periode 100 tahun.

Berdasarkan pedoman IPCC 2006, emisi gas rumah kaca pada sektor limbah berasal dari:

- Proses pemrosesan akhir sampah yang tidak terkelola (open dumping) dan yang terkelola (sanitary landfill dan controlled landfill)

- Proses pengolahan sampah secara biologis seperti pengomposan dan biogas

- Proses pengolahan sampah secara termal

- Proses pengolahan air limbah secara biologis

- Aktivitas lainnya

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pengelolaan sampah merupakan salah satu aksi pembangunan rendah karbon (PRK) yang berpotensi menurunkan emisi GRK dibandingkan jika sampah tersebut dibiarkan begitu saja. GRK dari pengelolaan sampah di suatu wilayah (kota/kabupaten) dihasilkan dari TPA yang menjadi titik akhir pengelolaan sampah. Dengan demikian aksi PRK yang dapat dilakukan sehubungan dengan emisi GRK dari TPA sampah menjadi sangat penting.

Aksi – aksi PRK yang dapat dilakukan di dalam TPA antara lain adalah: pengomposan, pemanfaatan sampah kertas (3R), pemanfaatan sampah sebagai bahan baku bagi sumber energi alternatif (contohnya Refuse Derived Fuel/RDF), dan pemanfaatan gas metana yang dihasilkan timbunan sampah (Landfill gas/LFG). Dalam lingkungan TPA, emisi dari LFG dapat:

- Terlepas ke udara secara natural sebagai GRK atau venting

- Penangkapan gas metana (methane capture) kemudian dapat dimanfaatkan antara lain:

- Dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik (PLTSa)

- Dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk memasak (panas/steam)

- Dibakar (flaring) untuk menghindari pelepasan CH4 (menjadi CO2), atau disebut dengan methane avoidance.

Praktik pemanfaatan gas metana di Indonesia

Pemanfaatan LFG adalah salah satu aksi yang memberikan kontribusi besar terhadap reduksi emisi metana. Namun sayangnya belum banyak TPA yang menghitung potensi reduksi ini karena keterbatasan data aktivitas. Saat ini, beberapa TPA di Indonesia telah berupaya mereduksi emisi GRK landfill yang dihasilkan melalui berbagai upaya landfill gas recovery yang dapat dilihat pada Tabel 1.

TPA Supit Urang, Kota Malang

TPA Supit Urang di Kota Malang telah dibangun fasilitas berupa pipa – pipa aliran gas metan dari 72 titik (sumur gas) yang langsung mengalir ke rumah tangga sekitar TPA. Pada periode awal pemanfaatan gas metan, 72 sumur tersebut mampu melayani sejumlah 510 rumah tangga. Namun, akibat beberapa kerusakan pipa/saluran dan penurunan kandungan gas metan di beberapa titik, pada tahun 2019 penerima manfaat gas metana berjumlah 100 rumah tangga. Pada tahun 2019 terdapat insiden kebakaran selama 4 bulan yang merusak pipa infrastruktur pengumpulan gas metana sehingga pemanfaatan gas metana saat ini belum beroperasi kembali.

TPA Jatibarang, Kota Semarang

Pemanfaatan gas metana (CH4) sebagai gas alternatif (biogas), dilakukan dengan menancapkan pipa di TPA sedalam kurang lebih 5 meter, kemudian hasil penyerapan gas metana dari sampah TPA dialirkan ke rumah-rumah warga sekitar. Gas metana ini dapat digunakan untuk memasak sebagai pengganti gas LPG. Area pemanenan gas di lokasi pemrosesan akhir Jatibarang adalah seluas ± 9 Ha, dimana dengan menggunakan proses ini dapat mengalirkan gas metana berkapasitas 72 meter kubik dari timbunan sampah di TPA, secara gratis ke 100 rumah warga. Sistem ini cukup efektif karena selain dapat mengurangi limbah anorganik, juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari.

TPA Banyuroto, Kabupaten Kulon Progo

TPA Banyuroto tepatnya di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta ini telah membuat saluran gas metan untuk dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pada tahun 2019 sejumlah 14 rumah tangga telah menggunakan gas metan sebagai pengganti yang berasal dari TPA Banyuroto.

TPA Bantar Gebang, DKI Jakarta

Sejak tahun 2010, TPA Bantar Gebang telah mengoperasikan “Power House” sebagai unit penangkapan biogas (LFG recovery) yang dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik. Power house merupakan energi terbarukan dengan merubah gas yang dihasilkan dari sampah menjadi energi listrik. Sistem kerja power house ini sebagai berikut

- Pengambilan gas di landfill melalui pipa yang ditanam di bawah tumpukan sampah

- Penggabungan dari beberapa line yang ditanam di zona eksisting dilanjutkan ke pipa utama

- Tabung penampungan dan pendinginan dari pipa utama

- Mesin blower & chiller untuk pemisahan gas CH4, O2, dan CO2

- Mesin gas engine dijalankan dengan menggunakan bahan bakar CH4

- Panel export dan import untuk penjualan listrik yang dihasilkan dan panel untuk penerimaan dari PLN untuk digunakan operasional pembangkit

TPA Manggar, Kota Balikpapan

TPA Manggar Kota Balikpapan terhitung pada 1 Januari 2020 dengan pengelolaan TPA dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggunakan teknologi Sanitary Landfill penuh. TPA Manggar telah melakukan pemanfaatan gas metana dari air lindi dan landfill. Pemanfaatan gas metana dari air lindi sebagai penggerak 2 unit mesin mobil bekas dan menghasilkan energi listrik masing-masing sebesar 15.000 kWh & 25.000 kWh dimanfaatkan untuk listrik penerangan area TPA Manggar sebanyak 18 tiang. Sementara itu, pemanfaatan gas metana dari landfill dan air lindi juga dimanfaatkan sebagai gas kompor masak masyarakat yang telah disalurkan di 200 KK masyarakat TPA Manggar dengan area pemasangan pipa pada masyarakat sekitar saat ini mencapai radius 2,5 km dari TPA Manggar.

Way forward aksi PRK terkait implementasi methane capture dan pemanfaatannya

Sebagai potret kecil dari semua TPA di Indonesia yang sudah mengimplementasikan methane capture dan pemanfaatannya, menjadi langkah baik untuk bisa juga diimplementasikan di TPA lainnya di seluruh Indonesia. Tentu kondisi dan karakter yang beragam dari masing-masing TPA akan berbeda pula teknologi methane capture yang akan sesuai. Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 telah melarang penanganan sampah dengan pembuangan terbuka (open dumping) di TPA dilakukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 1F. Penanganan sampah di TPA diharapkan menggunakan teknologi controlled landfill dan sanitary landfill. Untuk itu, teknologi pengelolaan sampah di TPA dapat mengimplementasikan sistem Sanitary Landfill sesuai dengan prosedur dan teknisnya sehingga implementasi methane capture dapat dilaksanakan oleh setiap TPA yang terbangun. Utamanya dalam pengelolaan sampah memang tidak hanya mengandalkan TPA saja namun perlu memikirkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah tentu juga perlu terintegrasi dengan kegiatan pembangunan rendah karbon sehingga mendapatkan co-benefit yang dapat menjadi perhatian yang lebih baik dari sisi program dan anggaran yang merupakan tantangan bagi setiap daerah dalam rangka mendorong pembangunan nasional yang lebih berwawasan lingkungan.

Wawancara & Daftar Pustaka

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang (2022). Wawancara

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan (2022). Wawancara

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (2022). https://upstdlh.id/tpst/index

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verikasi (2019). Profil Pemanfaatan Gas Metan di Tempat Pemrosesan Akhir. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

UPTD TPA Manggar Kota Balikpapan (2022). Wawancara

UPTD TPA Bantar Gebang DKI Jakarta (2022). Wawancara

Editor:

Asri Hadiyanti Giastuti, Caroline Aretha M., Anna Amalia, Anggi Pertiwi Putri

Pembangunan Rendah Karbon Sektor Pertanian: Konseptual, Implementasi dan Strategi ke depan

Pertanian merupakan tonggak utama dalam kebudayaan manusia. Sejak ribuan tahun yang lalu, tanaman yang dapat dibudidayakan dan ternak yang dapat didomestikasi mengarahkan manusia untuk mencukupi pangannya dari zaman ke zaman. Perkembangan sektor pertanian tersebut juga dipengaruhi kemunculan industri pertanian/agroindustri di Eropa dan Amerika dengan basis monokultur pada awal abad ke-20 yang memprakarsai era pertanian modern.

Pertanian modern merupakan kombinasi dari prinsip agronomi modern, pemuliaan tanaman, agrochemicals (seperti pestisida dan pupuk), dan perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas pangan secara signifikan. Namun, penerapan pertanian modern rupanya berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekologi. Beberapa isu lingkungan dan ekologi yang dihadapi sektor pertanian adalah (1) degradasi lingkungan karena penggunaan bahan kimia yang masif, (2) kehilangan biodiversitas karena budidaya pertanian monokultur, (3) deforestasi karena pembukaan lahan pertanian pada lahan hutan dan gambut, dan (4) penggurunan/desertification karena penggunaan lahan yang tidak direstorasi kembali. Isu-isu tersebut berkontribusi terhadap pemanasan global karena pelepasan karbon ke atmosfer yang masif serta cadangan karbon yang hilang dari tanah.

Saat ini, pemanasan global menjadi isu utama yang dialami dan diperbincangkan di seluruh dunia. Menyikapi hal tersebut, pemerintah negara-negara di dunia pun menyepakati Paris Agreement pada 2015 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk Indonesia. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang emisi GRK yang cukup signifikan. Menurut penelitian yang dirilis oleh Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC (2016), sektor pertanian menyumbang 10-12% dari total gas rumah kaca antropogenik, yang terdiri dari gas N2O dan CH4, sedangkan sektor peternakan menyumbang sekitar 18-51% gas rumah kaca antropogenik, yang sebagian besar terdiri dari gas CH4. Emisi GRK dari sektor pertanian diprediksi akan terus bertambah pada masa mendatang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan yang disebabkan oleh penggunaan lahan marginal dan peningkatan konsumsi daging.

Kebijakan Pemerintah untuk Menurunkan Emisi GRK

Sejak tahun 2011, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional, yakni kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapannya (sink/sequestration), termasuk simpanan karbon (carbon stock). Berdasarkan Perpres 71 Tahun 2011 tersebut, sektor pertanian harus menurunkan tingkat emisinya sebesar 8 Gg CO2eq. Emisi GRK utama dari sektor pertanian adalah metana (CH4), dengan persentase 67%, diikuti dengan dinitrogen monoksida (N2O) sebesar 30% dan karbon dioksida (CO2 ) sebesar 3%. Pada tahun 2000, total emisi gas rumah kaca dalam sektor pertanian mencapai 75.419,73 Gg CO2eq. Sumber utama dari emisi gas rumah kaca ini adalah lahan sawah (69%) dan enterik ternak (28%).

Sebagai komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK dan menghilangkan trade-off antara ekonomi dan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan menuju green economy, sejak tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Platform Pembangunan Rendah Karbon/Low Carbon Development. Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan platform pengembangan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas yang menghasilkan emisi dan intensitas emisi GRK rendah, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam.

Pembangunan Rendah Karbon pada sektor pertanian dapat diidentifikasi menjadi beberapa kategori, yaitu pengelolaan lahan sawah, penggunaan pupuk organik dan biogas untuk menyerap emisi GRK, dan perbaikan pakan ternak melalui pakan hijau dan konsentrat. Serapan GRK pada kegiatan di sektor pertanian adalah melalui penggunaan pupuk organik dan biogas. Dalam mengelola lahan sawah, penggunaan air irigasi dengan penggenangan areal pertanaman padi secara terus-menerus akan mengemisikan jumlah gas metana (CH4) yang lebih tinggi ke atmosfer, jika dibandingkan dengan penggunaan air irigasi secara intermitten atau berselang. Sementara itu, emisi dari pupuk dihitung berdasarkan pupuk yang diaplikasikan ke lapangan yang akan mengemisikan GRK berupa N2O dan CO2. Pada subsektor peternakan, emisi disumbangkan dari fermentasi enterik dan juga pengelolaan dari kotoran ternak.

Kontribusi Pencapaian Pembangunan Rendah Karbon di Sektor Pertanian

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap emisi GRK. Sejak 2010 hingga 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah merilis inventarisasi emisi GRK untuk memantau perkembangan emisi GRK di seluruh sektor, termasuk di dalamnya yaitu sektor pertanian.

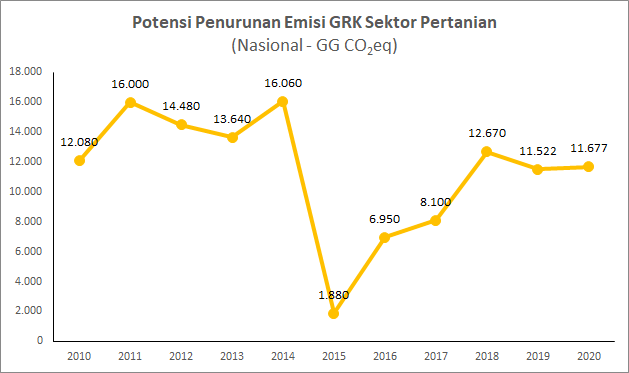

Dalam perkembangannya, emisi GRK sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejak tahun 2015 hingga 2018, sebagai dampak dari diterapkannya program UPSUS Pajale yang menyebabkan peningkatan luas (tambah) tanam dan serta peningkatan durasi penggenangan lahan sawah (lihat Gambar 1).

Beberapa upaya mitigasi pada subsektor tanaman pangan, khususnya sawah, adalah dengan menerapkan upaya pengairan berselang (program SRI dan PTT), penggunaan varietas padi rendah emisi CH4, penyiapan lahan tanpa bakar, dan pemupukan berimbang. Selanjutnya, upaya yang dapat diterapkan untuk subsektor peternakan dapat dilakukan melalui program Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS), Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), serta perbaikan pakan ternak, baik pakan hijau/leguminosae maupun konsentrat.

Dalam menyukseskan kerangka Pembangunan Rendah Karbon, diperlukan sebuah tools untuk melakukan monitoring, evaluation, and reporting (MER), yang telah dikembangkan melalui Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA) sejak diluncurkannya RAN-GRK pada tahun 2011 lalu. Upaya mitigasi yang telah dipantau melalui AKSARA sejak tahun 2011-2020 rupanya memberikan hasil yang cukup signifikan. Di sektor pertanian, pencapaian kegiatan-kegiatan aksi mitigasi disumbang oleh subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan, yakni dari lahan sawah yang menggunakan varietas rendah emisi dan penerapan program UPPO dan BATAMAS. Sebelumnya, terdapat kegiatan lain yang dikategorikan sebagai aksi mitigasi sektor pertanian, seperti pengaturan air melalui metode System of Rice Intensification (SRI) dan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Namun, kegiatan tersebut tidak lagi diprioritaskan oleh Kementerian Pertanian.

Hingga tahun 2020, kontribusi sektor pertanian dalam upaya penurunan emisi GRK di realisasikan dalam angka capaian potensi penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 11.676,74 Gg CO2-eq. Capaian potensi penurunan emisi GRK hingga tahun 2020 berkisar antara 11-16.000 Gg CO2-eq.

Pada tahun 2015, capaian potensi penurunan emisi GRK menurun drastis. Salah satu penyebabnya adalah kebakaran lahan. Dampak kebakaran lahan tidak hanya berpengaruh ke hutan, tetapi juga pertanian sebagai bagian bidang berbasis lahan. Potensi penurunan emisi GRK bidang pertanian sejak tahun 2014-2020 juga semakin menurun. Meskipun demikian, jumlah kegiatan pada tahun 2020 adalah yang terbanyak 344 aksi kegiatan sejak tahun 2010. Total kegiatan kumulatif sampai tahun 2020 sebanyak 1.780 dengan kontribusi potensi penurunan emisi GRK sebesar 23.188 Gg CO2-eq.

Potensi Subsektor Perkebunan dalam Mencapai Pembangunan Rendah Karbon

Di sektor pertanian, perkebunan merupakan salah satu subsektor yang perlu mendapatkan perhatian penuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perkebunan besar di Indonesia didominasi oleh tanaman kelapa sawit pada 2020. Jumlahnya mencapai 14,4 juta ha. Komoditas lain yang mendominasi luasan perkebunan Indonesia adalah tanaman karet (3,6 juta ha), diikuti kelapa (3,4 juta ha), kakao (1,5 juta ha), kopi (1,2 juta ha), dan tebu (411 ribu ha). Sisanya, komoditas tanaman perkebunan lainnya memiliki luas gabungan sebesar 1,6 juta ha.

Berdasarkan hasil identifikasi pada subsektor Perkebunan, sumber emisi GRK pada perkebunan, utamanya kelapa sawit, berasal dari kegiatan pemupukan, perawatan, pemanenan, serta pengangkutan buah hingga ke pabrik pengolahan. Emisi GRK juga dihasilkan oleh beberapa jenis agroinput, seperti pupuk dan pestisida. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa emisi GRK pada subsektor perkebunan, cukup tinggi, yaitu rata-rata emisi sebesar 0,08 Ton CO2eq/Ton TBS/Tahun. Emisi ini didominasi oleh kelapa sawit.

Bicara tentang perkebunan, penanaman di lahan gambut juga memerlukan perhatian serius, mengingat lahan gambut merupakan kontributor emisi GRK. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya khusus untuk menekan laju emisi GRK dari subsektor perkebunan, seperti penggunaan pupuk organik untuk substitusi pupuk kimiawi, penambahan tandan kosong pada lahan, serta intensifikasi pengelolaan pintu air pada lahan gambut. Sebagai pertimbangan ke depan, subsektor perkebunan berkaitan erat dengan pabrik pengolahan yang termasuk ke dalam kategori Industrial Processes and Product Use (IPPU) dan energi. Artinya, pengelolaan subsektor perkebunan perlu dilakukan dengan pendekatan yang bersifat holistik.

Strategi Sektor Pertanian Indonesia ke Depan dalam Pembangunan Rendah Karbon

Sektor Pertanian merupakan sektor penopang terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) lapangan usaha pertanian atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp2,24 kuadriliun sepanjang 2021. Nilai tersebut kontribusi sebesar 13,28% terhadap PDB nasional. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan sektor strategis nasional dalam perspektif lingkungan dan sosial. Pembangunan Rendah Karbon dalam sektor pertanian sangat berperan agar pertumbuhan PDB sektor pertanian tetap positif dan meminimalisasi trade-off antara ekonomi dan lingkungan melalui aktivitas pertanian yang rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam pertanian, seperti lahan, agroinput dan sarana prasarana pertanian.

Agar Pembangunan Rendah Karbon dapat berjalan secara efektif dan efisien pada sektor pertanian beberapa strategi kebijakan dikembangkan sebagai berikut.

Pertama, kesadaran bersama para pemangku kepentingan pertanian. Strategi ini berfokus pada 1) penyadartahuan seluruh pemangku kepentingan pertanian, baik pada tingkat pemerintahan nasional hingga daerah, para pelaku usaha pertanian dan petani; 2) mengoptimalisasi peran litbang pertanian untuk mendiseminasi hasil-hasil penelitian dan kajian terkait pembangunan rendah karbon sektor pertanian kepada seluruh pemangku kepentingan pertanian melalui jurnal ilmiah nasional, media publikasi nasional dan media sosial; dan 3) sosialisasi kepada para petani secara berkala baik melalui penyuluh pertanian, lembaga swadaya masyarakat dan NGO nasional/internasional. Penyadartahuan ini merupakan langkah awal agar pembangunan rendah karbon dapat diinformasikan secara utuh dan dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan pertanian.

Kedua, integrasi Pembangunan Rendah Karbon sektor pertanian dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Strategi ini berfokus pada 1) harmonisasi RPJMN dan RPJMD terkait strategi dan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon sektor pertanian dalam batang tubuh, narasi, proyek prioritas strategis, matriks pembangunan dan arah pembangunan nasional/daerah; 2) pembentukan tim Pokja nasional dan daerah khusus Pembangunan Rendah Karbon sektor pertanian melalui surat keputusan (SK) pada tingkat nasional (Bappenas) dan daerah (Bappeda); 3) perencanaan baseline dan aksi mitigasi pertanian tingkat nasional dan daerah berbasis data dan terintegrasi melalui pemodelan spesifik kewilayahan/regional based melalui target-target nasional dan daerah yang sudah ditetapkan. Integrasi Pembangunan Rendah Karbon sektor pertanian akan berjalan secara efisien jika perencanaan bersifat “government driven commitment” dan didukung oleh aktor non-pemerintah/non-state actor, dalam hal ini adalah filantropis, NGO nasional/internasional yang mempunyai peran cukup strategis dalam implementasi pembangunan rendah karbon dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah yang terintegrasi.

Ketiga, penerapan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Strategi ini berfokus pada 1) pembentukan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada tingkat nasional dan daerah; 2) Decision Support System untuk perbaikan kebijakan berkelanjutan dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan berbasis bukti/evidence based; 3) pengembangan model sistem Pembangunan Rendah Karbon yang fluid dan dinamis. Sistem monitoring evaluasi dan pelaporan akan sangat berperan dalam pengambilan keputusan ke depan berbasis bukti dan menjadi acuan/benchmarking dalam perumusan pengembangan kebijakan ke depan.

Untuk menyukseskan ketiga strategi di atas dan mendorong implementasi Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon sektor pertanian, Pemerintah Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Kolaborasi aktif pemangku kepentingan pertanian yang terlibat sangat diperlukan untuk memberikan hasil yang bermakna dan konkret untuk Indonesia. Nantinya, tentu akan ada berbagai tantangan dan peluang yang perlu dihadapi. Namun, kita perlu optimis bahwa melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir serta serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Editor:

Caroline Aretha Merylla

Potensi Implementasi Pendekatan Pengelolaan Lanskap Terintegrasi di Indonesia

Pendekatan Pengelolaan Lanskap Terintegrasi

Pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi (Integrated Landscape Approaches/ILA) telah banyak digunakan dalam konteks global sebagai salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan pada lintas sektor, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya ketahanan pangan, hingga kemiskinan. Secara umum, pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi merupakan tahapan partisipatori untuk mengatasi permasalahan konflik kepentingan penggunaan lahan yang bertujuan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi. Tahapan ini penting bagi berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menegosiasi sinergi dan trade-off dari setiap pemilihan kebijakan dan intervensi sehingga diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi dapat bersifat beragam tergantung pada spesifik konteks kebutuhan lingkungan dan sosial yang diputuskan oleh antar pemangku kepentingan. Akan tetapi, terdapat 10 prinsip utama dalam menentukan implementasi pendekatan ini (Gambar 1)[1]. Beberapa prinsip bisa jadi lebih relevan dibandingkan prinsip-prinsip lainnya, tergantung pada lanskap dan kebutuhan yang diinginkan seiring waktu. Dengan prinsip-prinsip tersebut, sebuah kebijakan yang sudah ada saat ini dapat diuji apakah mampu untuk dikolaborasikan di antara pemangku kepentingan dan efektif dalam proses implementasinya. Hal ini perlu diperhatikan karena lanskap ada ruang politik, yang berarti bahwa struktur tata kelola dan kebijakan saat ini merupakan indikatif potensi tantangan serta peluang untuk operasionalisasi pendekatan pengelolaan berbasis lanskap.

Keterkaitan Kebijkan Pengelolaan Lanskap Terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia

Pembangunan Indonesia saat ini diarahkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dokumen RPJPN tersebut kemudian terbagi dan terarusutamakan ke dalam empat dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang selalu disusun setiap 5 tahun sekali. Dokumen RPJMN yang paling terkini, yaitu RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen RPJMN hijau pertama yang dimiliki oleh Indonesia karena telah mengarusutamakan pembangunan ekonomi hijau yang didukung melalui inisiatif Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagai arah pembangunan Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Visi Indonesia 2045. Membangun ekonomi hijau membutuhkan upaya untuk mengatasi tantangan lama yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan transparansi, inklusivitas, dan regulasi yang telah menciptakan dikotomi antara pengelolaan alam secara lestari dan pembangunan perekonomian. Paradigma pembangunan konvensional telah bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi sumber daya alam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peminggiran kelompok rentan.

Tahapan perencanaan di Indonesia diatur melalui tiga arah kebijakan yang tercantum pada dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS dimaksudkan untuk mendukung perencanaan tata ruang dan pembangunan guna memastikan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, bukti tentang hal ini masih belum banyak ditemukan. Misalnya, RTRWN yang diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2007 yang mengatur kebijakan penggunaan lahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus dirumuskan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan[2]. Deforestasi dan degradasi lahan gambut yang masih berlangsung menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan, hukum, dan praktik. Selanjutnya, pemisaha pengelolaan kawasan hutan dari penggunaan lahan di luar kawasan hutan membuat perencanaan yang komprehensif menjadi rumit.

Tantangan dan permasalahan lain yang dihadapi adalah terkait arah komunikasi dan koordinasi antar institusi, baik secara horizontal dan vertikal. Desentralisasi di Indonesia didukung oleh sejumlah undang-undang dan kebijakan yang mengalihkan hak dan kewajiban dari pemerintah pusat ke daerah, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Desentralisasi Fiskal, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Tingkat Desa. Desentralisasi penting untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menangani kebutuhan spesifik sesuai konteks daerah masing-masing, tetapi peran dan tanggung jawab yang didesentralisasi ini harus didefinisikan dengan jelas. Selain itu, kurangnya koordinasi dan komunikasi mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan di tingkat nasional bertentangan dengan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi dan daerah, serta hukum adat.[3]

Pentingnya Pengarusutamaan Pendekatan Pengelolaan Lanskap Terintegrasi di dalam Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target untuk mengintegrasikan aksi iklim ke dalam agenda pembangunan nasional. Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) diluncurkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Inisiatif ini bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) ke dalam perencanaan kebijakan, disertai dengan berbagai intervensi untuk melestarikan dan memulihkan sumber daya alam. Inisiatif PRK dilakukan melalui rangkaian proses untuk mengidentifikasi kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat yang bersamaan membantu Indonesia mencapai tujuan penanganan perubahan iklim, melestarikan dan meningkatkan sumber daya alam. Kebijakan PRK telah diinternalisasikan ke dalam RPJMN 2020-2024 yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target Visi Pembangunan Indonesia dalam RPJPN 2005-2025 dan memperkuat pencapaian Visi Indonesia 2045.

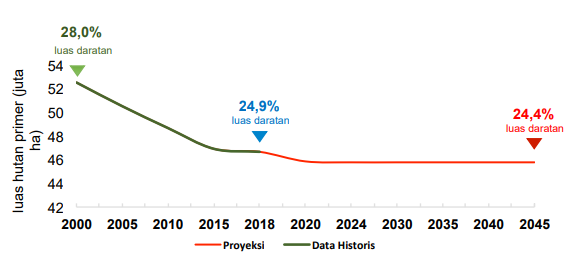

Terdapat berbagai kebijakan di sektor berbasis lahan yang mendukung inisiatif PRK terkait dengan pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi. Pertama, penegakkan penuh moratorium hutan, sawit, tambang, dan lahan gambut untuk mencapai target pelestarian hutan primer di Indonesia seluas 45,8 juta ha di tahun 2045 atau 24% total luas daratan nasional sebesar 188 juta ha. Dengan fokus khusus pada hutan primer, contohnya di Papua dan Kalimantan, serta lahan gambut yang mendukung keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan iklim, dan berkontribusi terhadap target pengurangan emisi GRK. Kedua, penguatan upaya restorasi lahan gambut secara intensif sejak tahun 2015 perlu tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan. Di dalam RPJMN 2020-2024, total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000, sehingga pada periode RPJMN 2020-2024 setidaknya diperlukan tambahan lahan gambut yang direstorasi seluas 1,5-2 juta ha. Ketiga, peningkatan target reforestasi menjadi lebih dari tiga kali lipat dimana mampu mencapai lebih dari 1 juta hektar per tahun pada tahun 2024.

Dengan telah terintegrasinya inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sebagai backbone untuk menuju Target Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Ekonomi Hijau, terdapat empat kebijakan utama di sektor berbasis kehutanan dan lahan hingga tahun 2024, yaitu peningkatan upaya restorasi lahan gambut seluas 330.000 ha/tahun, peningkatan upaya reforestasi seluas 420.000 ha/tahun, rehabilitasi hutan mangrove seluas 50.000 ha, dan pencegahan konversi hutan primer untuk kebutuhan lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Penghentian Pemberian Izin Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) pada tahun 2021 seluas 66,14 juta ha.

Kebijakan-Kebijakan yang Mendukung Implementasi Pendekatan Pengelolaan Lanskap Terintegrasi di Indonesia

Prinsip-prinsip pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi sudah tercermin ke dalam sejumlah perencanaan dan kebijakan di tingkat nasional di Indonesia. Dokumen RPJMN 2020-2024 telah mempertimbangkan pentingnya pengelolaan penggunaan lahan secara multifungsi (Prinsip 4) serta kebutuhan mengatasi tujuan pembangunan dan konservasi untuk meningkatkan resiliensi masyarakat (Prinsip 9) dan ketahanan iklim (Prinsip 1) melalui transformasi pembangunan ekonomi hijau. Dalam upaya untuk implementasi perencanaan kebijakan dan strategi tersebut, maka dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan upaya penegakan hukum, dan mencegah pengucilan kelompok-kelompok terpinggirkan.

Terdapat tiga kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan terkait pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi. Pertama, terdapat kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berpotensi menjadi kerangka regulasi untuk produksi kelapa sawit berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat kebijakan Satu Peta (KSP) yang dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan hak kepemilikan lahan (Prinsip 7). KSP juga mempertimbangkan adanya multi-fungsi yang dimiliki oleh setiap penggunaan lahan (Prinsip 4) dan berbagai pemangku kepentingan pada suatu lanskap (Prinsip 5). Terakhir, terdapat kebijakan Perhutanan Sosial yang bertujuan memberikan hak dan kewajiban (Prinsip 7) terhadap masyarakat dengan harapan dapat mendorong pengelolaan hutan rakyat/kemasyarakatan yang meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan (Prinsip 10) dan memungkinkan pengelolaan berbagai penggunaan lahan (Prinsip 4).

1. Kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil

Kebijakan ISPO sangat relevan dengan pendekatan lanskap karena perkebunan kelapa sawit dapat memengaruhi lanskap. Selain itu,kebijakan ini juga mampu melibatkan peran setiap pemangku kepentingan utama dalam sektor perkebunan kelapa sawit, yaitu sektor swasta. Kebijakan ISPO yang diadopsi oleh Kementerian Pertanian ini bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit di pasar global, memenuhi target pengurangan gas rumah kaca (GRK), dan mematuhi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati [4]. Pada tahun 2014, kebijakan tersebut menjadi wajib bagi seluruh perkebunan kelapa sawit, namun petani diberikan jangka waktu hingga tahun 2020 untuk mematuhinya [5].

Akan tetapi, hingga saat ini, kurang dari 1% petani kelapa sawit swadaya yang tersertifikasi ISPO [6]. Hal ini disebabkan persyaratan sertifikasi ISPO sulit dipenuhi bagi petani kelapa sawit swadaya yang mengelola lahannya tanpa batas formal, tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, dan akses yang buruk terhadap layanan penyuluhan. Hal ini menunjukkan terputusnya komunikasi dan koordinasi vertikal antara persyaratan ISPO yang dirancang pada tingkat nasional dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, ISPO juga menggambarkan pemutusan secara horizontal yang didorong oleh adanya pengecualian sertifikasi ISPO bagi perkebunan kelapa sawit untuk produksi biofuel. Hal ini salah satunya didorong oleh adanya target produksi biofuel yang diiringi oleh perluasan perkebunan kelapa sawit dan bertentangan dengan kebijakan lingkungan lainnya [7][8].

2. Kebijakan Satu Peta

Kebijakan Satu Peta (KSP) bertujuan mendamaikan konflik penggunaan lahan melalui satu peta terpadu. Kebijakan tersebut dilaporkan telah merekonsiliasi 85 peta yang dikelola oleh 19 instansi pemerintah di Indonesia [9]. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam implementasi KSP tersebut. Persyaratan untuk merekonsiliasi peta ditentukan secara ketat oleh undang-undang, dan akibatnya, ketersediaan peta serta keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menerapkan harmonisasi data menjadi tantangan. Selain itu, tidak meratanya akses masyarakat terhadap alat pemetaan masih seringkali terjadi, walaupun beberapa telah mendapat dukungan dari Jaringan Pemetaan Partisipatif. Akibatnya, peta-peta yang dimiliki masyarakat tersebut ditolak oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) karena penggunaan GPS yang kurang akurat dan pemetaan yang belum terstandarisasi [10].

3. Kebijakan Perhutanan Sosial

Kebijakan Perhutanan Sosial bertujuan mengalihkan akses hukum terhadap lahan hutan milik negara untuk meningkatkan hak atas tanah, mendukung mata pencaharian masyarakat, dan mencapai tujuan konservasi lingkungan melalui lima skema perhutanan sosial yang berbeda [11]. Program Perhutanan Sosial diatur dalam Keputusan Perhutanan Sosial No. 83 Tahun 2016 dan dikelola melalui Dinas Kehutanan. Kebijakan ini secara legal diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan diatur oleh undang-undang terkait kehutanan. Akan tetapi, Hutan Kemasyarakatan termasuk dalam kategori tata guna lahan, yang artinya juga terikat oleh undang-undang tentang desa, pertanahan, tata ruang, dan rencana pembangunan nasional dan daerah [12]. Hal ini membuat program sulit untuk dipantau dan dievaluasi. Selain itu, proses perizinan Perhutanan Sosial terbilang mahal dan membutuhkan kapasitas teknis dan fiskal untuk memetakan batas-batas hutan dan menyediakan dokumentasi yang diperlukan.

Tantangan dan Permasalahan Implementasi Kebijakan Lanskap Nasional

Lebih lanjut, terdapat tantangan dan permasalahan dalam tahapan implementasi kebijakan lanskap terintegrasi skala nasional karena arah pembahasan implementasi kebijakan nasional jarang mengarah pada implementasi pada skala lokal. Sebagai contoh, persyaratan ISPO terbukti tidak dapat diakses oleh petani kelapa sawit swadaya. Dengan dukungan yang tepat, petani kelapa sawit swadaya memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap luaran kegiatan konservasi dan pembangunan. Di samping itu, tujuan dari ketiga kebijakan tersebut bertentangan dengan tujuan dari sektor pembangunan lainnya. Meskipun ketiganya seharusnya saling melengkapi, masing-masing kebijakan berada di bawah lingkup Kementerian/Lembaga yang berbeda dan dalam praktiknya diimplementasikan secara paralel. Selain itu, berbagai instansi yang bertanggung jawab atas pengaturan penggunaan lahan yang berbeda peruntukkan perlu melakukan lebih banyak konsolidasi satu sama lain agar dapat mewujudkan pengelolaan lanskap yang saling terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Selain itu, masih terdapat juga beberapa tantangan untuk implementasi strategi PRK di sektor kehutanan dan lahan, yaitu: 1) perlunya peningkatan sistem database kehutanan dan lahan; 2) peningkatan implementasi Kebijakan Satu Peta sebagai mekanisme bagi-pakai data antar pemangku kepentingan; 3) penguatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PRK sektor kehutanan dan lahan yang terintegrasi; 4) kebutuhan mekanisme dan sumber pendanaan untuk berbagai kegiatan PRK di sektor kehutanan dan lahan dan 5) penguatan kapasitas masyarakat untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan PRK di sektor kehutanan dan lahan.

Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan di atas, maka diperlukan serangkaian kebijakan dan intervensi terkait pengelolaan lanskap terintegrasi di Indonesia. Pertama, perlu penguatan sistem database kehutanan dan lahan sebagai basis data perencanaan pembangunan dan pengelolaan lanskap terintegrasi. Saat ini, data penutupan lahan di tingkat nasional masih memiliki skala semi-detail (1:250.000), sehingga diperlukan peta penutupan lahan dengan tingkat kedetailan lebih tinggi yang berguna untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Kedua, implementasi Kebijakan Satu Peta masih perlu ditingkatkan untuk mendukung mekanisme bagi-pakai data yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan antar pemangku kepentingan. Melalui mekanisme bagi-pakai data tersebut diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi multi-pihak terkait pengelolaan lanskap terintegrasi. Ketiga, penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap aksi PRK pada sektor berbasis lahan untuk mendukung rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Terakhir, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai aksi PRK di sektor berbasis lahan. Hal ini untuk mendukung perubahan perilaku sosial dan ekonomi di tingkat tapak agar lebih menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, namun dengan tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Editor:

Anggi Pertiwi Putri, Anna Amalia, Caroline Aretha Merylla, Susan Lusiana

Pemanfaatan DME Batu Bara: Ancaman terhadap Ekonomi Hijau?

Pada 24 Januari 2022 yang lalu, telah diresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Proyek yang digarap oleh PT Bukit Asam (PTBA) ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional serta mengurangi beban keuangan negara akibat impor liquefied petroleum gas (LPG).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, tren konsumsi LPG dari tahun 2016-2020 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5,07 persen per tahun, seiring dengan meningkatnya jumlah impor LPG. Dalam penggunaannya, LPG umumnya dipakai sebagai bahan bakar untuk memasak. Secara proporsi, mayoritas LPG dikonsumsi oleh sektor rumah tangga (96%), sementara sisanya dikonsumsi oleh sektor komersial (2,5%) dan industri (1,5%) [1]. Dalam kondisi skenario business as usual (BAU) di mana tingkat pertumbuhan konsumsi LPG rata-rata 5 persen, konsumsi LPG pada 2030 diproyeksikan mencapai lebih dari 2 kali lipat dibandingkan konsumsi pada tahun 2016. Dari sisi ketahanan energi, kondisi tersebut ancaman karena ketersediaan LPG dari sumber domestik belum mampu memenuhi konsumsi dalam negeri. Padahal, sektor rumah tangga dan komersial sangat bergantung kepada LPG sebagai bahan bakar memasak.

Hal lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah tingginya biaya impor LPG yang harus dikeluarkan Pertamina akibat terus naiknya jumlah LPG yang diimpor. Tercatat pada tahun 2020 lalu, 78% konsumsi LPG atau 4,5 juta SBM dipenuhi dari impor. Pada tahun 2020, beban anggaran untuk impor LPG diperkirakan mencapai USD 5,56 miliar atau sekitar Rp 80 triliun [2].

Untuk mengatasi permasalahan ini, intervensi terhadap opportunity loss untuk meningkatkan perekonomian domestik perlu menjadi fokus utama. Uang yang digunakan untuk impor dapat dialihkan dan diinvestasikan untuk mengembangkan sumber energi lokal yang dapat menjadi substituen penggunaan LPG.

Dengan adanya investasi domestik, akan muncul multiplier effect yang dapat menstimulasi ekonomi domestik dibandingkan dengan hanya melakukan impor LPG. Berdasarkan studi IESR & IIEE (2019), angka rata-rata multiplier effect sektor migas di Indonesia adalah sebesar 1,6 [3]. Sebagai gambaran, setiap investasi sebesar USD 1 juta akan menghasilkan total kegiatan ekonomi domestik sebesar USD 1,6 juta. Selain itu, berdasarkan pernyataan Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, aktivitas produksi DME di Tanjung Enim akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk sekitar 12.000 orang [4]. Kesempatan-kesempatan inilah yang akan hilang jika Indonesia tetap melakukan impor secara penuh.

Mengenal Proses Pembentukan DME Batu Bara

Sebagaimana diketahui, DME diproyeksikan dapat menjadi pengganti bahan bakar LPG yang pasokannya bergantung pada impor dalam beberapa tahun terakhir. DME adalah jenis gas turunan yang dapat diproduksi dari berbagai bahan baku, seperti batu bara, gas alam, bahkan biomassa. Proses pembentukan DME batu bara, dikutip dari AEER (2020) [5], dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- Gasifikasi Batu Bara

Proses ini mengubah batu bara (karbon) dari bentuk padatan menjadi synthesis gas (syngas) dengan metode pemberian tekanan tinggi serta reaksi dengan air sehingga didapat produk syngas. Pada proses ini, dihasilkan pula beberapa zat pengotor berbentuk padat seperti abu dan kerak sisa pembakaran yang merupakan produk limbah dari proses gasifikasi. Formula reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

C+H2O → H2+CO (syngas)

2. Pembuangan Gas Sulfur

Syngas yang dihasilkan dari proses gasifikasi juga memiliki zat pengotor dalam bentuk gas seperti CO2, H2S, dan lain-lain. Gas pengotor ini perlu dibuang agar kualitas syngas meningkat. Pada proses ini, gas pengotor yang dibuang adalah gas yang mengandung sulfur, yaitu H2S dengan cara pembakaran langsung melalui proses flaring.

3. Pengondisian Syngas

Pada tahap ini, syngas dikondisikan agar komposisi H2 dan CO mencapai rasio yang tepat. Pada tahap ini pula gas CO2 yang masih tertinggal dalam syngas akan diserap dengan menggunakan diethanolamine (DEA) untuk memurnikan syngas. Setelah melalui proses ini, syngas siap untuk disintesis menjadi DME.

4. Sintesis DME

Proses sintesis syngas menjadi DME dilakukan dalam sebuah reaktor dan kembali menghasilkan zat pengotor seperti CO2, CO, H2, gas-gas inert (CH2 dan N2), serta H20. Adapun reaksi sintesis DME adalah sebagai berikut:

3H2 + 3CO → DME+CO2

5. Pemurnian DME

Pada tahap ini, DME yang telah dihasilkan akan dimurnikan kembali dari zat-zat pengotor seperti yang telah disebutkan di atas untuk mendapatkan DME dengan kualitas tinggi.

Dengan cadangan sumber daya batu bara yang melimpah, Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan DME berbasis batu bara. Terlebih, bahan baku DME batu bara dapat menggunakan low-rank coal yang memiliki nilai kalor relatif rendah yang tidak terserap oleh PLTU batu bara. Dengan mengembangkan DME yang berasal dari sumber daya batu bara domestik, jumlah dan beban biaya impor LPG dapat ditekan secara bertahap. Pemanfaatan DME juga telah dipertimbangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang memproyeksikan, DME untuk dapat menggantikan 12 persen dari total konsumsi LPG mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2030, atau bertahap dari 10,5 juta SBM di 2025 hingga 13,4 juta SBM di 2030.

DME Batu Bara: Energi Baru, tapi Tetap Fosil

Dari sisi ketahanan energi nasional dan pengurangan impor energi, pemanfaatan DME memang memberikan keuntungan. Akan tetapi, DME yang diproduksi dari batu bara memiliki potensi dampak negatif yang penting untuk diperhatikan: dampak emisi gas rumah kaca (GRK).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses produksi DME berpotensi menghasilkan peningkatan emisi GRK dengan adanya gas CO2 yang dihasilkan di beberapa proses. Seperti yang kita tahu, Indonesia telah menegaskan komitmen untuk menurunkan emisi GRK sesuai Paris Agreement sebesar 29% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri, atau sebesar 41% dengan bantuan internasional. Tentu komitmen ini harus tetap dijaga beriringan dengan upaya untuk meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan energi negeri. Dampak dari pemanfaatan DME juga harus dihitung secara detail dan diikuti oleh implementasi aksi mitigasi yang tepat.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Joint Research Center European Comission (JRC EC) [6], proses produksi DME dari batu bara menghasilkan emisi sebesar 153 kg CO2/SBM dan proses pembakaran DME menghasilkan emisi sebesar 412 kg CO2/SBM. Emisi pembakaran DME tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan emisi pembakaran LPG 386 kg CO2/SBM [7]. Dengan proyeksi pasokan dan utilisasi DME berdasarkan RUEN seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setidaknya terdapat potensi peningkatan emisi GRK sebesar 1,9 juta ton CO2 di tahun 2025 dan 2,4 juta ton CO2 di tahun 2030 dibandingkan dengan utilisasi LPG.

Merencanakan Aksi Rendah Karbon untuk DME Batu bara

Menimbang dampak positif dan negatif dari pemanfaatan DME batu bara, jika Indonesia berencana memanfaatkan energi tersebut Indonesia perlu mempertimbangkan upaya-upaya penetralan emisi yang dihasilkan dari pemanfaatan DME. Setidaknya, terdapat dua aksi rendah karbon yang dapat dijadikan alternatif.

1. Memasang teknologi carbon capture and storage (CCS) pada fasilitas DME

Implementasi teknologi CCS pada fasilitas DME memungkinkan proses produksi DME menjadi zero carbon emission. Merujuk pada proses pembuatan DME, CCS akan dipasang untuk menangkap gas buangan karbon pasca proses flaring dan pemurnian DME. Menurut rencana, teknologi CCS akan dipasang pada fasilitas DME batu bara di Tanjung Enim [4]. Keuntungan dari penggunaan teknologi CCS adalah kemampuannya dapat menghilangkan potensi emisi lokal yang terjadi. Namun, pemasangan teknologi CCS akan menambah biaya produksi dari DME batu bara. Hal ini perlu dicermati agar harga DME yang dihasilkan tetap memenuhi nilai keekonomian dan meminimalkan jumlah subsidi pemerintah jika memang diperlukan.

2. Memanfaatkan skema carbon offset

Aksi rendah karbon lain yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan skema offset melalui kegiatan lain. Skema offset dapat dilakukan sendiri oleh Indonesia dengan melaksanakan proyek terkait (baik langsung dari Pemerintah maupun BUMN) ataupun dengan membeli karbon dari penyedia cadangan karbon yang ada. Sebagai gambaran alternatif, agar jumlah emisi dari DME dapat dinetralkan, Indonesia (melalui PLN) harus membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang setara dengan 1.300 MW PLTS, yang kemudian disertifikasi agar layak untuk mengikuti perdagangan karbon sebagai dasar skema offset.

Contoh kegiatan lain yang dapat dilakukan melalui skema carbon offset di sektor kehutanan ialah dengan melakukan penanaman kawasan hutan baru seluas 24.000 hektar untuk menambah sekuestrasi karbon. Jika digarap secara mandiri, alternatif aksi-aksi tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu dari 2025 hingga tahun 2030. Dengan keterbatasan waktu yang ada, salah satu opsi yang dapat dilakukan pemerintah ialah menugaskan PTBA sebagai pemilik fasilitas DME untuk membeli cadangan karbon. Selain itu, skema carbon offset dapat dijadikan pilihan jika ternyata harga pasar karbon lebih ekonomis daripada biaya pemasangan fasilitas CCS. Namun, berkebalikan dengan opsi pemasangan CCS, mengambil alternatif carbon offset akan berpotensi untuk meningkatkan emisi karbon lokal di daerah Tanjung Enim.

Setiap alternatif kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika pengelolaan produksi DME batu bara dilakukan secara tepat, proyek ini dapat dijadikan acuan praktik baik dalam pembangunan rendah karbon. Apa pun alternatif yang akan diambil, perlu diingat kembali bahwa tujuan besar Indonesia adalah untuk menciptakan transformasi ekonomi nasional menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan agar kita maupun generasi selanjutnya tetap bisa menikmati pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021). Handbook Of Energy & Economic Statistics Of Indonesia. https://www.esdm.go.id/id/publikasi/handbook-of-energy-economic-statistics-of-indonesia

[2] Taher, Andrian Pratama (2021). “Jokowi Ingin Impor LPG Disetop karena Anggaran Boros Rp80 Triliun”. https://tirto.id/gn57

[3] IESR &IIEE (2019). Kebutuhan Investasi Energi di Indonesia – Studi Kasus: Rencana Umum Energi Nasional. Jakarta: Institute for Essential Services Reform (IESR) & Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE).

[4] Khoirunnissa, Jihaan (2021). “Pertamina Mulai Proyek DME Pengganti LPG di Tanjung Enim”. https://finance.detik.com/energi/d-5913330/pertamina-mulai-proyek-dme-pengganti-lpg-di-tanjung-enim

[5] AEER (2020). Coal Downstreaming in the Form of Dimethyl Ether (DME) Will Increase Greenhouse Gas Emissions.

[6] Prussi, M., Yugo, M., De Prada, L., Padella, M., Edwards, R., Lonza, L. JEC Well-to-Tank report v5, EUR 30269 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-19926-7, doi:10.2760/959137, JRC119036.

[7] IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan.

Editor:

Anggi Pertiwi Putri, Caroline Aretha Merylla

Potensi Peran Non State Actor (NSA) Sektor Pengelolaan Sampah dalam Mendorong Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau di Indonesia

Saat ini, krisis iklim telah menunjukkan “kode merah bagi umat manusia” di mana bumi tengah mengalami suhu terpanas sepanjang sejarah, pemanasan global ekstrem, serta dampak perubahan iklim lainnya yang telah mengubah kondisi bumi ini[1]. Sebagai respons terhadap berbagai isu global dan nasional, Pemerintah Indonesia telah menggagas konsep Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai salah satu platform untuk mewujudkan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pembangunan Rendah Karbon mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan Rendah Karbon terdiri dari 5 (lima) sektor prioritas antara lain Penanganan Limbah dan Ekonomi Sirkular, Pengembangan Industri Hijau, Pembangunan Energi Berkelanjutan, Rendah Karbon Laut dan Pesisir, dan Pemulihan Lahan Berkelanjutan.

Pada sektor pengelolaan sampah, Indonesia masih memiliki sejumlah isu dan tantangan yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Di antaranya ialah banyaknya kasus pembuangan sampah ke lingkungan dan peningkatan jumlah timbulan sampah setiap tahunnya. Padahal, ketersediaan lahan untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) semakin terbatas. Di sisi lain, tingginya timbulan sampah memicu potensi emisi gas rumah kaca yang lebih besar karena sebagian besar sampah mengemisikan gas metana. Gas metana merupakan gas rumah kaca yang jauh lebih berdampak terhadap pemanasan global dibanding karbon dioksida. Untuk itu, timbulan sampah harus dikurangi dan sampah yang ada harus dikelola secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir agar tidak menumpuk di berakhir TPA. Semua upaya ini harus dilakukan secara masif dan konsisten, tidak hanya di sektor rumah tangga dan skala individu, tetapi juga di sektor industri pada skala regional, dan global.

[1] IPCC Assessment Reports (2021), https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#TS

Kebijakan Pemerintah terhadap Isu Pengelolaan Sampah

Menanggapi tantangan pengelolaan sampah tersebut, Indonesia telah memperkuat komitmennya dalam pengelolaan sampah melalui dua agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Gambar 1), yaitu Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dan Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pada Prioritas Nasional 5, terdapat dua Program Prioritas (PP) yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, yaitu PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar serta PP 3 Infrastruktur Kota. Pada Prioritas Nasional 6, terdapat dua Program Prioritas (PP) yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, yaitu PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Prioritas (KP): Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta PP 3: Pembangunan Rendah Karbon melalui Kegiatan Prioritas (KP): Penanganan Limbah. Indonesia juga telah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan sampah dengan target sebesar 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah pada 2025 melalui skema Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (JAKSTRANAS).

Kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Lebih lanjut terkait kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pihak-pihak dalam pengelolaan sampah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha dalam pengelolaan sampah agar berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Namun, tantangan dalam aspek kelembagaan dan kemitraan pemerintah daerah masih banyak ditemukan, antara lain .

- Program pengelolaan pengelolaan sampah yang masih belum berkelanjutan seiring pergantian jabatan, hal ini dipengaruhi minimnya atensi pemangku kepentingan terhadap penyelesaian pengelolaan sampah.

- Keterbatasan anggaran pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan alokasi ideal minimal 2-3% dari total APBD. Namun, anggaran yang tersedia saat ini rata-rata di bawah 1% dari total APBD[2].

[2] Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Direktur Pengelolaan Sampah KLHK. Februari, 2020. https://jabarprov.go.id/index.php/news/36676/2020/02/25/Miris-Anggaran-Pengelolaan-Sampah-Di-Pemda-Rata-rata-Hanya-007-Persen-dari-APBD

Tantangan-tantangan tersebut dapat memengaruhi prioritas dalam pengelolaan sampah dan berdampak pada terbatasnya kemampuan daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Non-State Actor Kelompok Masyarakat dan Swasta

Peran NSA kelompok masyarakat dan swasta sebagai pengelola sampah pascakonsumsi dalam tiap tingkatan pengelolaan sampah, antara lain:

Tingkat pemilahan: melakukan pemilahan sampah dengan tempat sampah terpilah, dan melakukan pemulihan (recovery) sampah anorganik material daur ulang seperti;

Tingkat pengangkutan: mengangkut sampah ke TPS/TPS3R/ITF secara terpilah sehingga kualitas sampah baik organik maupun daur menjadi lebih homogen, bernilai dan mudah dikelola; serta

Tingkat pengolahan: mengolah sampah organik menjadi kompos dan mendaur ulang sampah anorganik.

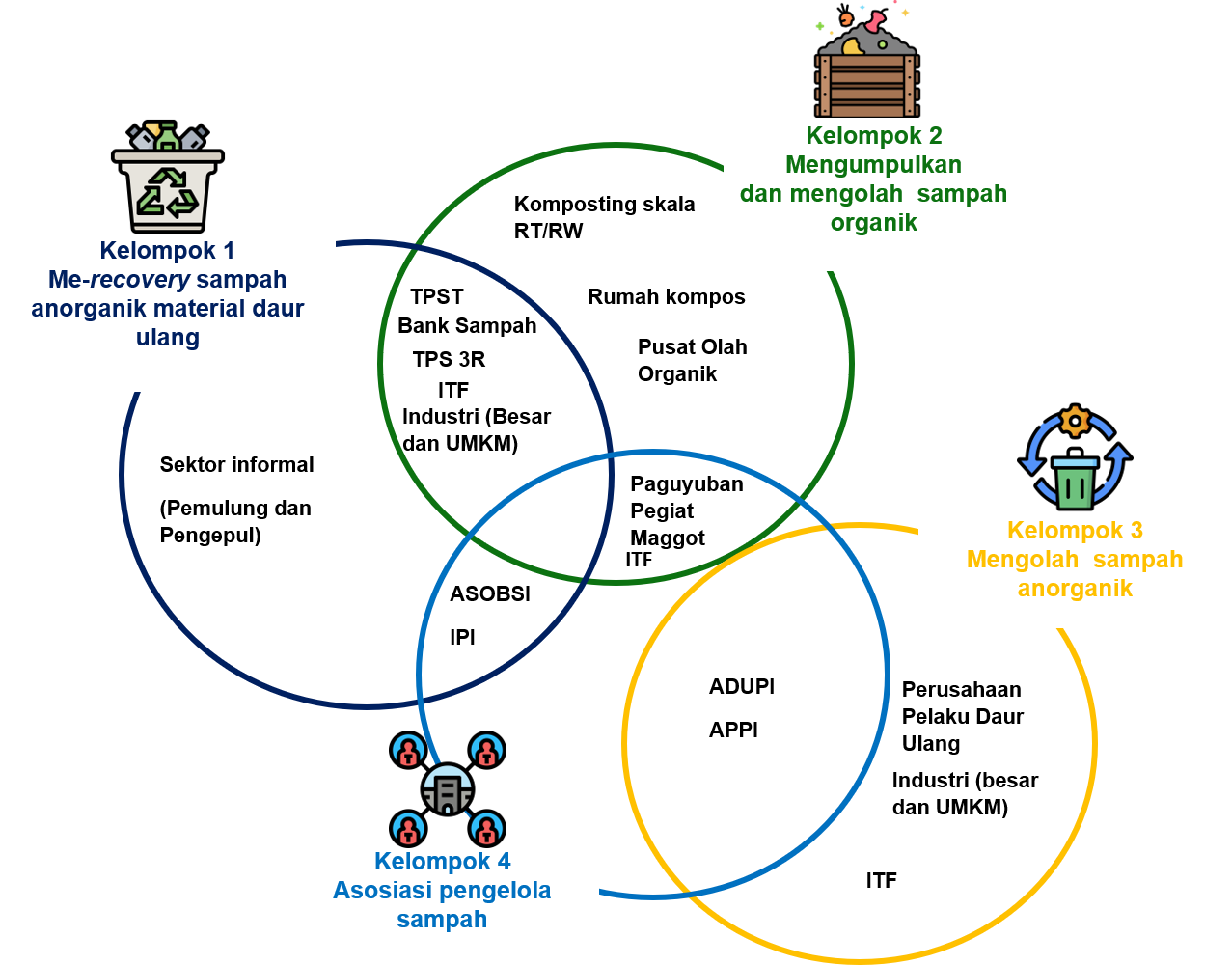

Sementara itu, pelaku non pemerintah (NSA) juga dapat dipetakan ke dalam 4 kelompok kegiatan pengelolaan sampah (Gambar 2), yaitu:

- Kelompok 1 memiliki peran melakukan recovery sampah anorganik material daur ulang. Kelompok ini terdiri dari bank sampah, sektor informal (pemulung dan pengepul), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Reduce, Reuse, Recycle-3R (TPS3R), Intermediate Treatment Facility (ITF), Asosiasi: Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI), Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), dan Industri.

- Kelompok 2 memiliki peran mengumpulkan dan mengolah sampah organik yang terdiri dari bank sampah, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Reduce, Reuse, Recycle-3R (TPS3R), Intermediate Treatment Facility (ITF), komposting skala RT/RW, rumah kompos, pusat olah organik, dan industri (besar dan UMKM).

- Kelompok 3 memiliki peran mengolah sampah anorganik yang terdiri dari Intermediate Treatment Facility (ITF), perusahaan pelaku daur ulang, dan industri (besar dan UMKM).

- Kelompok 4 merupakan asosiasi pengelola sampah antara lain Paguyuban Pegiat Maggot, Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI), Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Asosiasi Pemulung dan Pelapak Indonesia (APPI) dan asosiasi sektor persampahan lainnya.

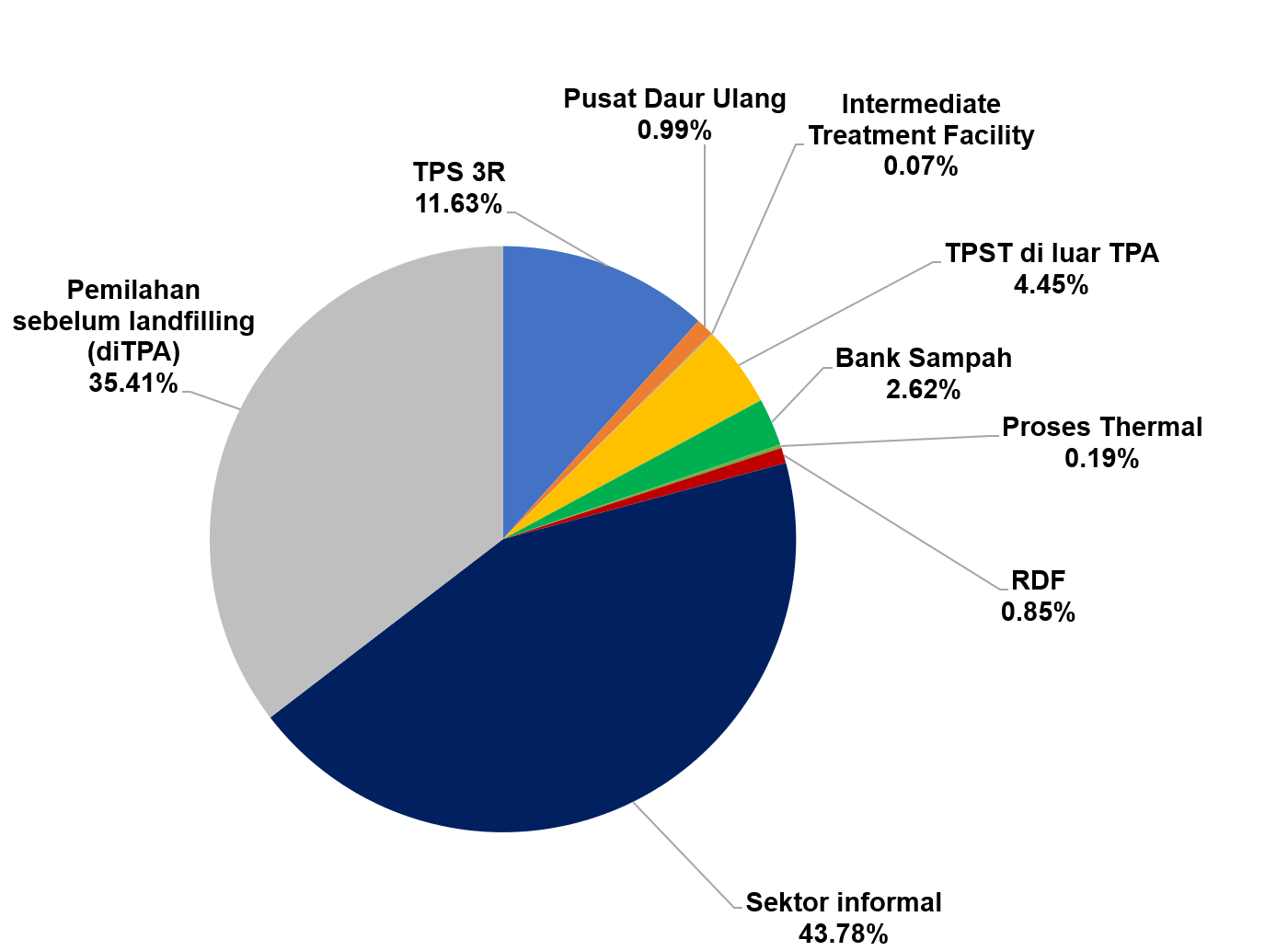

Berdasarkan pengolahan data pengelolaan sampah nasional (SIPSN, 2021), timbulan sampah anorganik yang terkelola secara 3R mencapai 3.189.087 ton selama tahun 2020 atau setara dengan 9,61 persen bila dibandingkan dengan total sampah nasional. Kegiatan recovery sampah anorganik tersebut sebagian besar terkonsentrasi pada sektor informal (pemulung, lapak, pengepul, bandar) sebesar 43,78 persen, pemilahan lanjutan sebelum landfilling (di TPA) sebesar 35,41 persen, dilakukan di TPS3R sebesar 11,63 persen, dan selebihnya dilakukan di TPAS di luar TPA sebesar 4,45 persen (Gambar 3). Hal ini menunjukkan peran pelaku nonpemerintah dalam mendukung pengelolaan sampah baik pengelolaan di hulu dan hilir sehingga jumlah sampah yang ditimbun di TPA dapat berkurang.

Non-State Actor Kelompok Industri

Peran NSA kelompok industri sebagai pengelola sampah pascaproduksi dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, sebagai industri offtaker sampah material daur ulang, yaitu industri pengelola sampah material daur ulang yang berasal dari kemasan yang sudah terkumpul dari masyarakat (sampah pasca konsumsi), dan/atau pasca produksi (misal sisa produksi, atau produk reject). Kedua, sebagai pengelola sampah dari kegiatan internal industri itu sendiri sebagai proses utama dan sekunder industri, baik berupa sisa bahan baku, produk sampingan (by product), ataupun kegiatan domestik di kantor.

Saat ini industri daur ulang plastik terkonsentrasi di seluruh provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Riau dengan kapasitas 100.000 – 300.000 ton/bulan (SWI, 2021). Begitu pula, industri daur ulang kertas yang terkonsentrasi di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Lampung dengan kapasitas terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur (> 500.000 ton/bulan).

NSA juga dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Contohnya, memberikan konsultasi, pelatihan, dan edukasi baik untuk pemerintah, maupun masyarakat. Untuk itu, aksi rendah karbon oleh pelaku nonpemerintah (NSA) sektor pengelolaan sampah menjadi salah satu hal yang penting dalam mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Peran NSA juga didukung oleh asosiasi dan pelaku usaha sektor pengelolaan sampah di Indonesia yang sudah banyak berdiri, misalnya 1) ADUPI (Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia) merupakan lembaga nonprofit sebagai wadah berkumpul, membangun jaringan dan berbagi pengetahuan antara praktisi dan industri daur ulang plastik di seluruh Indonesia untuk dapat bersinergi membentuk rantai ekosistem yang tertata sejak dari hulu (pengepul, bank sampah, pemulung) sampai ke hilir (industri) dengan melibatkan peran multi-stakeholder, 2) Paguyuban Penggiat Maggot (PPM) merupakan komunitas yang mengkaji dan bergerak menjaga lingkungan hidup, utamanya pengolahan sampah organik dengan biokonversi menggunakan Black Soldiers Fly (BSF) yang hasilnya adalah sumber protein (pakan ternak) dan pupuk hayati, dan 3) Start-up Sistem Online Manajemen Sampah (Smash.id) merupakan aplikasi terintegrasi untuk manajemen persampahan di seluruh Indonesia, dan masih banyak lagi.

Way Forward Peran NSA Pengelolaan Sampah di Indonesia

Editor:

Anggi Pertiwi Putri, Asri Hadiyanti Giastuti,

Caroline Aretha Merylla

Memahami Peluang Agroforestri Berbasis Paludikultur di Lahan Gambut sebagai Strategi Restorasi

Transformasi Pengelolaan Lahan Gambut

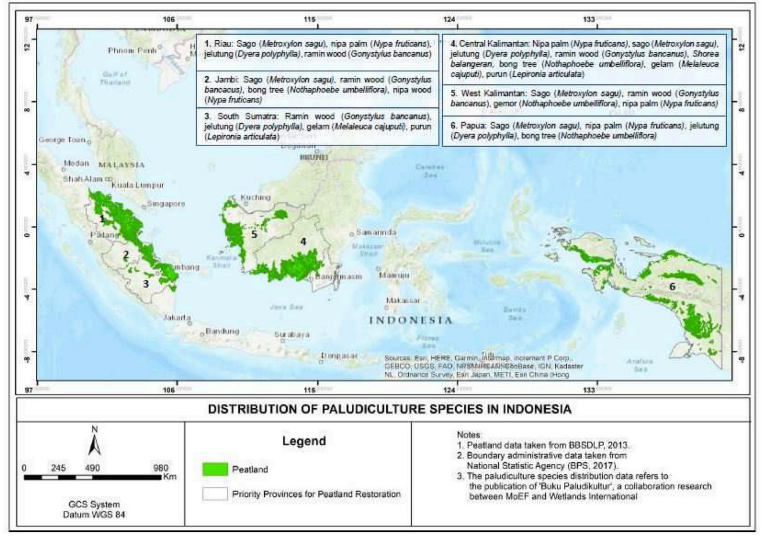

Lahan gambut utamanya terbentuk di wilayah rawa yang selalu tergenang dan terletak di antara dua sungai. Pada awalnya, lahan gambut cenderung merupakan wilayah yang memiliki kepadatan populasi yang rendah dengan lokasi permukiman yang terhubung dengan sungai. Ketika tutupan hutan di lahan gambut sebagian besar masih tersedia untuk penebangan dan permukiman, sebagian besar lahan gambut tersebut tetap berada kondisi alami (intact). Namun, pada tepi batas lahan gambut, telah muncul pertumbuhan pemukiman masyarakat yang diikuti oleh kegiatan budi daya tanaman yang tidak memerlukan drainase yang dalam (Widayati dkk., 2016). Luas lahan gambut di Indonesia berdasarkan inventarisasi Balai Besar Sumber Daya Lahan dan Pertanian di tahun 2019 yaitu seluas 13,4 juta hektar (Gambar 1).

Terinspirasi oleh keberhasilan praktik pertanian lahan gambut tradisional oleh masyarakat setempat, terdapat skema pembangunan pertanian yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1990-an dengan membuka lahan gambut di Kalimantan Tengah seluas 1 juta hektar untuk program cetak sawah dengan drainase intensif. Sayangnya, “Mega-Rice-Project” ini mengalami kesalahan dalam konsep, desain, dan pengelolaan (Mawardi, 2007) dan akhirnya dianggap gagal (Galudra, 2011). Ketiadaan regulasi dan pedoman teknis silvikultur pada lahan gambut yang diperparah dengan lemahnya penegakkan hukum menyebabkan laju deforestasi dan degradasi hutan di lahan gambut terus terjadi pada beberapa dekade yang lalu. Ekstraksi kayu hutan di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 1970-an yang menyebabkan eksploitasi hutan alam, termasuk hutan rawa gambut. Kanal-kanal dibangun untuk pengangkutan kayu gelondongan dan drainase. Hutan tanaman kayu tergantung pada kedalaman drainase yang dibangun dan dikembangkan merupakan dampak dari peningkatan permintaan industri kertas dan bubur kertas (pulp). Industri perkebunan ini, termasuk kelapa sawit, terus berkembang pesat pada lahan gambut dan menempati sekitar 15-16% dari seluruh luas lahan gambut di Indonesia (Wahyunto dkk., 2015).

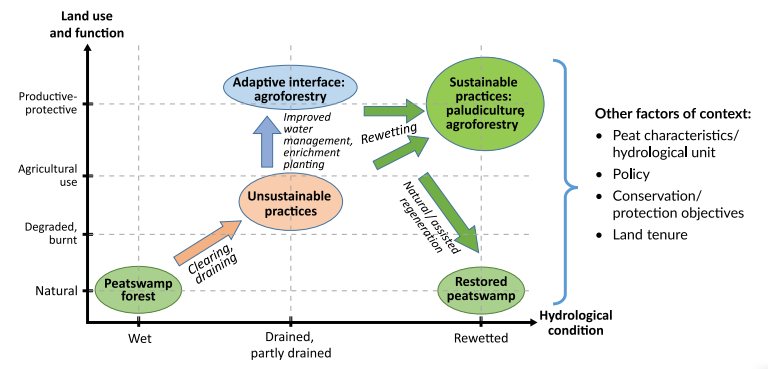

Ekspansi awal pada lahan gambut sebagian besar disebabkan oleh kurangnya data dan informasi tentang pentingnya ekosistem ini dan persepsi umum bahwa ekosistem tersebut marjinal dan tidak produktif. Namun, saat ini, telah banyak perhatian yang berfokus terhadap berbagai jasa ekosistem dari lahan gambut dengan valuasinya yang berpotensi memberikan peluang nilai tambah ekonomi. Keseimbangan ekologi ini dapat memberikan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan maupun budi daya berbasis paludikultur (Gambar 2).

Dalam merespons permasalahan lingkungan pada lahan gambut yang meningkat, pemerintah telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 yang diberi mandat untuk memfasilitasi percepatan restorasi gambut pada area lahan pasca kebakaran tahun 2015 dengan masa kerja pada tahun 2016-2020. Lebih lanjut, percepatan fasilitasi restorasi gambut kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui Peraturan Presiden No. 120 Tahun 2020 untuk masa kerja pada tahun 2021-2024. Pembentukan BRG dan BRGM ini menjadi basis kuat adanya eksekutor pemulihan ekosistem gambut dari institusi pemerintahan.

Implementasi restorasi gambut di Indonesia dilakukan dengan kegiatan 3R, yaitu rewetting, revegetasi, dan revitalisasi. Rewetting yang diupayakan dengan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (IPG), baik sekat kanal, penimbunan kanal, dan sumur bor dilaksanakan di berbagai lokasi gambut. Revegetasi dengan penanaman pohon endemik gambut yang dikombinasikan dengan revitaliasi melalui merupakan trade-off dalam restorasi dengan kepentingan ekologi dan ekonomi. Selain itu, peningkatan kapasitas pengolahan pascapanen telah meningkatkan keragaman dan nilai tambah dari produk-produk paludikultur yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi hijau yang mengupayakan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Agroforestri Berbasis Paludikultur sebagai Solusi Pengelolaan Gambut Berkelanjutan

Dalam konteks ASEAN, agroforestri lahan gambut berbasis paludikultur sangat selaras dengan dorongan strategis Visi dan Rencana Strategis Kerjasama ASEAN dalam Pangan, Pertanian, dan Kehutanan 2016-2025. Hal ini didukung oleh adanya pernyataan bahwa sistem agroforestri berbasis paludikultur secara eksplisit disebutkan sebagai cara untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana lainnya dan mengamanatkan tindakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut melalui pengelolaan hutan lestari (ASEAN Secretariat, 2015). Secara khusus, hal ini juga sejalan dengan tujuan operasional Strategi Pengelolaan Lahan Gambut ASEAN 2006-2020, yang juga akan diperbarui untuk periode tahun 2021-2030 (Gambar 4), yang mempromosikan pendekatan pengelolaan lahan gambut secara terpadu yang mempertimbangkan mata pencaharian berbasis masyarakat dalam skala mikro (ASEAN Secretariat, 2014).

Peluang dan Tantangan dalam Implementasi Agroforestri Berbasis Paludikultur di Lahan Gambut

Sementara restorasi, rehabilitasi dan perlindungan ekosistem gambut mencakup aspek-aspek yang mendukung mata pencaharian, ekonomi dan multifungsi (seperti dalam pemilihan spesies), tantangan harus diantisipasi dengan menawarkan berbagai peluang baru. Peluang untuk nilai ekonomi yang lebih berkelanjutan dan jangka panjang dari spesies tanaman endemik di lahan gambut melalui teknik paludikultur dapat menjadi salah satu strategi rehabilitasi dan restorasi (Gambar 5). Strategi pengelolaan di masa lalu juga telah dipelajari sebagai bagian dari proyek percontohan dan berbasis komoditas.

Terdapat tantangan dalam mengarusutamakan praktik agroforestri berbasis paludikultur di lahan gambut di luar praktik skala kecil. Beberapa spesies tanaman endemik untuk upaya rehabilitasi hanya memiliki skala pasar dan rantai nilai yang terbatas, serta memiliki risiko yang lebih tinggi ketika permintaan menjadi tidak pasti, turun, atau bahkan menghilang. Namun, kebutuhan untuk mengadopsi dan mengarusutamakan agroforestri untuk lahan gambut, termasuk kebutuhan untuk lahan gambut yang dibasahi kembali, lebih kuat karena risiko dari kebakaran dan emisi gas rumah kaca (GRK) di lahan gambut lebih tinggi dibandingkan pada lahan mineral. Untuk itu, adanya praktik agroforestri di lahan gambut dapat turut berkontribusi terhadap ekonomi hijau sekaligus mengurangi risiko laju kenaikan emisi GRK, sehingga dapat berperan mendukung pembangunan rendah karbon.

Kebijakan dan mekanisme yang memungkinkan serta penguatan kapasitas masyarakat merupakan prasyarat untuk restorasi dan perlindungan lahan gambut, khususnya saat mata pencaharian lokal menjadi faktor utama yang dipertimbangkan. Kebijakan tersebut harus dibuat secara tepat di sepanjang rantai nilai, mulai dari penyediaan bibit hingga kebijakan pasar atau akses pasar. Kebijakan ini juga dapat mencakup mekanisme insentif sebagai bagian dari inisiatif ekonomi hijau. Selain itu, pengembangan kemitraan berperan penting untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan. Penguatan kapasitas masyarakat juga sangat penting, terutama di tingkat lokal, dan harus terjadi di sepanjang rantai nilai sebagai bagian dari pengurangan kerentanan terhadap berbagai ketidakpastian. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah kunci untuk keberlanjutan upaya pengelolaan lahan gambut secara lanskap di luar program rehabilitasi atau restorasi yang telah ditetapkan.

Pilihan untuk pengelolaan lahan gambut yang lebih baik harus didasarkan pada konteks yang ditentukan oleh berbagai faktor, yang meliputi kondisi hidrologis, penggunaan lahan saat ini, karakteristik/tipologi gambut, penguasaan lahan, dan upaya konservasi atau perlindungan. Pendekatan berdasarkan “options-by-context” dapat diadopsi untuk tujuan pemulihan lahan gambut berkelanjutan. Untuk kawasan yang diperbolehkan memiliki fungsi produktif, dapat diterapkan skema pemulihan lahan gambut dengan teknik agroforestri, paludikultur atau kombinasi di antaranya, sedangkan untuk wilayah lain yang memiliki agenda prioritas sebagai kawasan konservasi, maka dapat dipilih area target yang dipulihkan berupa ekosistem rawa gambut.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Secretariat. 2014. ASEAN Peatland Management Strategy 2006–2020. Jakarta, Indonesia: ASEAN Secretariat

ASEAN Secretariat. 2015. Vision and strategic plan for ASEAN cooperation in food, agriculture and forestry 2016-2025. Jakarta, Indonesia: ASEAN Secretariat

[BBSDLP] Balai Besar Sumber Daya Lahan dan Pertanian. 2020. Sosialisasi Peta Gambut BBSDLP 2019. Bogor (ID): Balai Besar Sumber Daya Lahan dan Pertanian, Kementerian Pertanian.http://sawitwatch.or.id/wp-content/uploads/2020/12/TSVOL27_Gambut_BBSDLP_021220.pdf

Budiman I, Bastoni, Sari ENN, Hadi EE, Asmaliyah, Siahaan H, Januar R, Hapsari RD. 2020. Progress of paludiculture projects in supporting peatland ecosystem restoration in Indonesia. Global Ecology and Conservation. 23: 1-17

Dewi S, van Noordwijk M, Dwiputra A, Tata HL, Ekadinata A, Galudra G, Sakuntaladewi N, Widayati A. 2015. Peat and land clearing fires in Indonesia in 2015: Lessons for polycentric governance. ASB Policy Brief 51. Nairobi, Kenya: ASB Partnership for the Tropical Forest Margins.

Galudra G, van Noordwijk M, Suyanto, Sardi I, Pradhan U, Catacutan D. 2011. Hot spots of confusion: contested policies and competing carbon claims in the peatlands of Central Kalimantan (Indonesia). International Forestry Review. 13:431–441.

Mawardi I. 2007. Rehabilitasi dan revitalisasi eks proyek pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Rehabilitation and revitalisation of a former peatland development project in Central Kalimantan. Jurnal Teknis Lingkungan. 8(3):287–297.

Miettinen J, Shi C, Liew SC. 2016. Land cover distribution in the peatlands of Peninsular Malaysia, Sumatra and Borneo in 2015 with changes since 1990. Global Ecology and Conservation. 6: 67–78.

Osaki M, Nursyamsi D, Noor M, Wahyunto, Segah H. 2016. Peatland in Indonesia. In: Osaki M, Tsuji N, eds. 2016. Tropical peatland ecosystems. Tokyo, Japan: Springer. p.49–58.

Sakuntaladewi N, Wibowo LR. 2016. The political economy of peat fire in Tanjung Jabung Barat Dictrict. In: Tata HL, Tampubolon AP, eds. 2016. Peat fire risk management. A final report of technical agreement of ICRAF and CCRRD with regard to “Secured Landscape: Sustaining Ecosystem and Carbon Benefits by Unlocking Reversal of Emission Drivers in Landscapes”. Bogor, Indonesia: Forest Research and Development Centre. p.5–33.

Tan ZD, Lupascu M, Wijedasa LS. 2021. Paludiculture as a sustainable land use alternative for tropical peatlands: a review. Science of the Total Environment. 753: 1-14

Wahyunto, Nugroho K, Ritung S, Sulaeman Y. Peta Lahan Gambut Indonesia: Metode Pembuatan, Tingkat Keyakinan dan Penggunaan. 2014. In: Wihardjaka A, Maftuah E, Salwati, Husnain, Agus F, eds. 2014. Prosiding Seminar Nasional: Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi untuk Mitigasi Emisi GRK dan Peningkatan Nilai Ekonomi. Peatland map of Indonesia: method, level of certainty and use. Jakarta, Indonesia: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementrian Pertanian.

Widayati A, Tata HL, van Noordwijk M. 2016. Agroforestry in peatlands: combining productive and protective functions as part of restoration. Policy Brief no. 70. Agroforestry options for ASEAN series no. 4. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program; Jakarta, Indonesia: ASEAN-Swiss Partnership on Social Forestry and Climate Change

Editor:

Anna Amalia, Anggi Pertiwi Putri, Caroline Aretha Merylla, Susan Lusiana

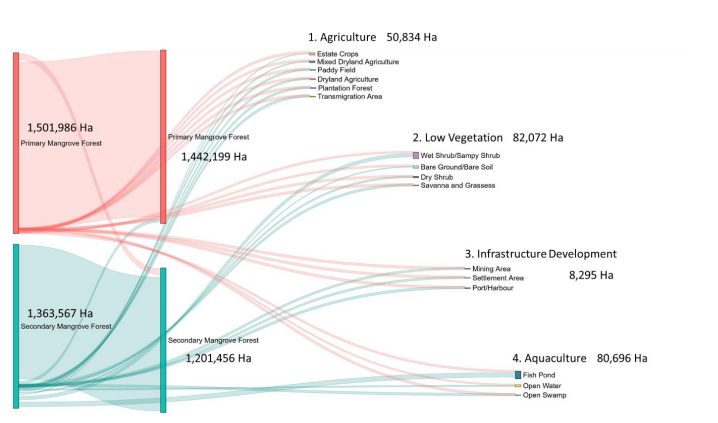

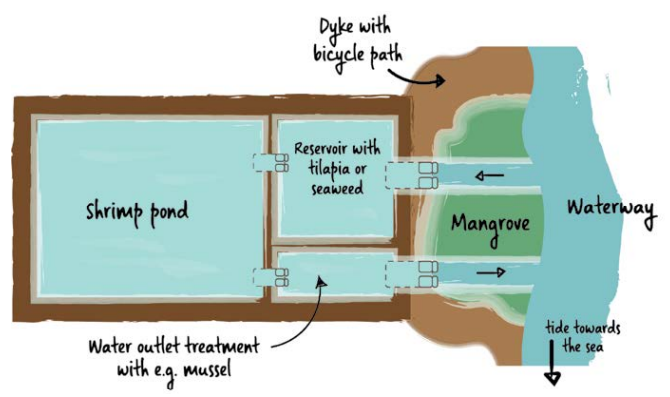

Pemanfaatan Mangrove sebagai Bahan Pewarna dalam Industri Tekstil

Sebagai negara dengan ekosistem mangrove yang luas, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pemanfaatan mangrove sebagai salah satu sumber daya alam (Rizal et al., 2018). Ekosistem mangrove di Indonesia tersebar di setiap provinsi dengan perkiraan luas pada tahun 2021 adalah 3,36 juta hektar (Direktorat Konservasi Tanah dan Air, 2021). Ekosistem mangrove diketahui memiliki berbagai macam manfaat ekonomi, salah satunya adalah sebagai bahan dasar pembuat warna dalam industri tekstil (Ilman et al., 2011). Kulit dari pohon mangrove kaya akan tanin yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuat warna, salah satunya warna coklat kemerahan (Duke and Allen, 2006; Chapman, 1970). Pemanfaatan mangrove yang bernilai ekonomi tersebut akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi hijau sekaligus memberikan jasa ekosistem sebagai penyerap karbon yang tinggi, sehingga berpengaruh terhadap pembangunan rendah karbon. Lebih jauh, pelestarian mangrove dapat turut mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Ancaman di Balik Pewarna Sintetis

Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan, pembuatan batik dengan bahan pewarna alami semakin digemari masyarakat dan memiliki nilai komersial yang tinggi, salah satu contohnya adalah Batik Zie yang berlokasi di Kota Semarang. Dengan memanfaatkan mangrove sebagai salah satu pewarna alami dalam pembuatan batiknya, Batik Zie dapat menghasilkan omset rata-rata Rp. 20 juta per bulan (Martuti et al., 2017).

Solusi Pewarna Alami

Penggunaan pewarna alami dalam industri tekstil tentunya dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Sisa air dari proses pewarnaan kain secara alami tidak mencemari lingkungan. Hal, ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dalam membangun sistem yang regeneratif. Sayangnya, dibandingkan dengan stok pewarna sintetis, ketersediaan pewarna alami lebih terbatas. Pasalnya, pewarna buatan dapat diproduksi secara massal dan memiliki rantai distribusi yang lebih baik.

Contoh pemanfaatan mangrove dalam industri tekstil adalah sebagai motif pada batik yang kemudian dikenal sebagai batik mangrove. Batik mangrove merupakan salah satu bentuk perkembangan motif dan corak batik yang cukup digemari oleh masyarakat (Martuti et al., 2017). Pemanfaatan mangrove sebagai motif dan bahan pewarna dalam batik dianggap memiliki sentuhan artistik yang menawan, memiliki warna yang unik, dan menawarkan keberlanjutan terhadap lingkungan. Selain itu, warna alami dari batik mangrove memberikan impresi terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan eksklusivitas yang dimilikinya (Pringgenies et al., 2021). Berdasarkan Utama (2019), R. mucronata sebagai bahan pewarna alami dalam industri batik diperkirakan memiliki nilai ekonomi senilai Rp11.522,80/kg.

Pengembangan Kapasitas untuk Pemanfaatan Mangrove yang Berkelanjutan

Berbagai daerah di Indonesia, seperti Papua, Takisung (Kalimantan Selatan), Surabaya (Jawa Timur), dan Medan (Sumatera Utara) telah memanfaatkan mangrove sebagai pewarna dalam industri tekstil, meskipun belum dalam skala yang besar. Walaupun telah diaplikasikan di beberapa daerah, pemanfaatan mangrove yang berkelanjutan masih belum banyak dilakukan di Indonesia, padahal ekosistem mangrove tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Biasanya, pemanfaatan mangrove sebagai bahan dasar pewarna dalam industri tekstil dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas. Salah satu gerakan pengembangan kapasitas masyarakat tersebut dilakukan di Surabaya oleh Lulut Sri Yuliani, pemilik dari Batik Seru dan pencetus Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Griya Karya Tiara Kusuma. Kegiatan pengembangan kapasitas ini bertujuan untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk-produk mangrove yang dihasilkan oleh warga setempat, termasuk batik mangrove. Berawal dari keresahannya terhadap kerusakan ekosistem mangrove, Lulut bersama masyarakat memulai gerakan penyelamatan mangrove dengan melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi mangrove dan pengenalan manfaat mangrove sebagai pewarna alami batik yang ramah lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, Lulut berhasil memberdayakan banyak orang untuk terlibat dalam upaya konservasi dan pelestarian lingkungan. Selain itu, sejak 2007 hingga saat ini, setidaknya sudah terdapat 2.017 ragam motif batik mangrove, seperti bunga, daun, untaian buah, serta makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, seperti ikan, kepiting, dan udang, yang telah dikembangkan oleh Lulut (Kurniawati, 2015).

Mangrove dengan potensi pemanfaatannya sebagai bahan pewarna dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Sayangnya, pemanfaatannya secara komersial masih terbatas. Berbagai kajian dan gerakan peningkatan masyarakat terkait pemanfaatan mangrove sebagai bahan pewarna kain batik diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan mangrove sebagai alternatif sumber pewarna dalam industri tekstil batik atau bahkan lebih jauh lagi, misalnya untuk keseluruhan industri tekstil. Nantinya, upaya-upaya pemanfaatan mangrove yang berkelanjutan ini akan dapat mendukung Indonesia dalam mencapai Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau yang telah dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

CHAPMAN, V. 1970. Mangrove phytosociology. Tropical Ecology, 11, 1-19.

DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR, D. P. 2021. PETA MANGROVE NASIONAL.

DUKE, N. C. & ALLEN, J. A. 2006. Rhizophora mangle, R. samoensis, R. racemosa, R.× harrisonii (Atlantic–East Pacific red mangrove). Species profiles for pacific island agroforestry, 10, 1-18.

ILMAN, M., WIBISONO, I. T. C. & SURYADIPUTRA, I. N. N. 2011. State of the art information on mangrove ecosystems in Indonesia. Wetlands International-Indonesia Programme, Bogor.

KURNIAWATI, E. 2015. Batik mangrove rungkut Surabaya. Jurnal Tata Busana, 4.