source: https://forestsnews.cifor.org/17970/biodiversity-paradigm-questioned-after-flaws-found-in-logging-impact-research?fnl=en

Potensi Implementasi Pendekatan Pengelolaan Lanskap Terintegrasi di Indonesia

Pendekatan Pengelolaan Lanskap Terintegrasi

Pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi (Integrated Landscape Approaches/ILA) telah banyak digunakan dalam konteks global sebagai salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan pada lintas sektor, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya ketahanan pangan, hingga kemiskinan. Secara umum, pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi merupakan tahapan partisipatori untuk mengatasi permasalahan konflik kepentingan penggunaan lahan yang bertujuan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi. Tahapan ini penting bagi berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menegosiasi sinergi dan trade-off dari setiap pemilihan kebijakan dan intervensi sehingga diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi dapat bersifat beragam tergantung pada spesifik konteks kebutuhan lingkungan dan sosial yang diputuskan oleh antar pemangku kepentingan. Akan tetapi, terdapat 10 prinsip utama dalam menentukan implementasi pendekatan ini (Gambar 1)[1]. Beberapa prinsip bisa jadi lebih relevan dibandingkan prinsip-prinsip lainnya, tergantung pada lanskap dan kebutuhan yang diinginkan seiring waktu. Dengan prinsip-prinsip tersebut, sebuah kebijakan yang sudah ada saat ini dapat diuji apakah mampu untuk dikolaborasikan di antara pemangku kepentingan dan efektif dalam proses implementasinya. Hal ini perlu diperhatikan karena lanskap ada ruang politik, yang berarti bahwa struktur tata kelola dan kebijakan saat ini merupakan indikatif potensi tantangan serta peluang untuk operasionalisasi pendekatan pengelolaan berbasis lanskap.

Keterkaitan Kebijkan Pengelolaan Lanskap Terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia

Pembangunan Indonesia saat ini diarahkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dokumen RPJPN tersebut kemudian terbagi dan terarusutamakan ke dalam empat dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang selalu disusun setiap 5 tahun sekali. Dokumen RPJMN yang paling terkini, yaitu RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen RPJMN hijau pertama yang dimiliki oleh Indonesia karena telah mengarusutamakan pembangunan ekonomi hijau yang didukung melalui inisiatif Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagai arah pembangunan Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Visi Indonesia 2045. Membangun ekonomi hijau membutuhkan upaya untuk mengatasi tantangan lama yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan transparansi, inklusivitas, dan regulasi yang telah menciptakan dikotomi antara pengelolaan alam secara lestari dan pembangunan perekonomian. Paradigma pembangunan konvensional telah bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi sumber daya alam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peminggiran kelompok rentan.

Tahapan perencanaan di Indonesia diatur melalui tiga arah kebijakan yang tercantum pada dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS dimaksudkan untuk mendukung perencanaan tata ruang dan pembangunan guna memastikan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, bukti tentang hal ini masih belum banyak ditemukan. Misalnya, RTRWN yang diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2007 yang mengatur kebijakan penggunaan lahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus dirumuskan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan[2]. Deforestasi dan degradasi lahan gambut yang masih berlangsung menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan, hukum, dan praktik. Selanjutnya, pemisaha pengelolaan kawasan hutan dari penggunaan lahan di luar kawasan hutan membuat perencanaan yang komprehensif menjadi rumit.

Tantangan dan permasalahan lain yang dihadapi adalah terkait arah komunikasi dan koordinasi antar institusi, baik secara horizontal dan vertikal. Desentralisasi di Indonesia didukung oleh sejumlah undang-undang dan kebijakan yang mengalihkan hak dan kewajiban dari pemerintah pusat ke daerah, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Desentralisasi Fiskal, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Tingkat Desa. Desentralisasi penting untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menangani kebutuhan spesifik sesuai konteks daerah masing-masing, tetapi peran dan tanggung jawab yang didesentralisasi ini harus didefinisikan dengan jelas. Selain itu, kurangnya koordinasi dan komunikasi mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan di tingkat nasional bertentangan dengan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi dan daerah, serta hukum adat.[3]

Pentingnya Pengarusutamaan Pendekatan Pengelolaan Lanskap Terintegrasi di dalam Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target untuk mengintegrasikan aksi iklim ke dalam agenda pembangunan nasional. Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) diluncurkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Inisiatif ini bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) ke dalam perencanaan kebijakan, disertai dengan berbagai intervensi untuk melestarikan dan memulihkan sumber daya alam. Inisiatif PRK dilakukan melalui rangkaian proses untuk mengidentifikasi kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat yang bersamaan membantu Indonesia mencapai tujuan penanganan perubahan iklim, melestarikan dan meningkatkan sumber daya alam. Kebijakan PRK telah diinternalisasikan ke dalam RPJMN 2020-2024 yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target Visi Pembangunan Indonesia dalam RPJPN 2005-2025 dan memperkuat pencapaian Visi Indonesia 2045.

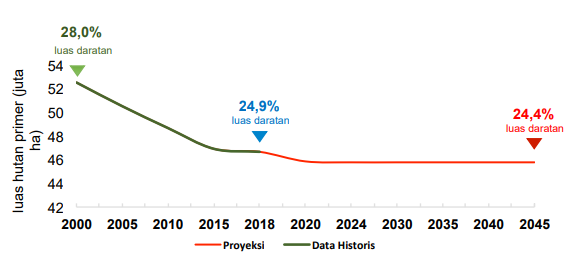

Terdapat berbagai kebijakan di sektor berbasis lahan yang mendukung inisiatif PRK terkait dengan pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi. Pertama, penegakkan penuh moratorium hutan, sawit, tambang, dan lahan gambut untuk mencapai target pelestarian hutan primer di Indonesia seluas 45,8 juta ha di tahun 2045 atau 24% total luas daratan nasional sebesar 188 juta ha. Dengan fokus khusus pada hutan primer, contohnya di Papua dan Kalimantan, serta lahan gambut yang mendukung keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan iklim, dan berkontribusi terhadap target pengurangan emisi GRK. Kedua, penguatan upaya restorasi lahan gambut secara intensif sejak tahun 2015 perlu tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan. Di dalam RPJMN 2020-2024, total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000, sehingga pada periode RPJMN 2020-2024 setidaknya diperlukan tambahan lahan gambut yang direstorasi seluas 1,5-2 juta ha. Ketiga, peningkatan target reforestasi menjadi lebih dari tiga kali lipat dimana mampu mencapai lebih dari 1 juta hektar per tahun pada tahun 2024.

Dengan telah terintegrasinya inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sebagai backbone untuk menuju Target Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Ekonomi Hijau, terdapat empat kebijakan utama di sektor berbasis kehutanan dan lahan hingga tahun 2024, yaitu peningkatan upaya restorasi lahan gambut seluas 330.000 ha/tahun, peningkatan upaya reforestasi seluas 420.000 ha/tahun, rehabilitasi hutan mangrove seluas 50.000 ha, dan pencegahan konversi hutan primer untuk kebutuhan lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Penghentian Pemberian Izin Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) pada tahun 2021 seluas 66,14 juta ha.

Kebijakan-Kebijakan yang Mendukung Implementasi Pendekatan Pengelolaan Lanskap Terintegrasi di Indonesia

Prinsip-prinsip pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi sudah tercermin ke dalam sejumlah perencanaan dan kebijakan di tingkat nasional di Indonesia. Dokumen RPJMN 2020-2024 telah mempertimbangkan pentingnya pengelolaan penggunaan lahan secara multifungsi (Prinsip 4) serta kebutuhan mengatasi tujuan pembangunan dan konservasi untuk meningkatkan resiliensi masyarakat (Prinsip 9) dan ketahanan iklim (Prinsip 1) melalui transformasi pembangunan ekonomi hijau. Dalam upaya untuk implementasi perencanaan kebijakan dan strategi tersebut, maka dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan upaya penegakan hukum, dan mencegah pengucilan kelompok-kelompok terpinggirkan.

Terdapat tiga kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan terkait pendekatan pengelolaan lanskap terintegrasi. Pertama, terdapat kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berpotensi menjadi kerangka regulasi untuk produksi kelapa sawit berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat kebijakan Satu Peta (KSP) yang dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan hak kepemilikan lahan (Prinsip 7). KSP juga mempertimbangkan adanya multi-fungsi yang dimiliki oleh setiap penggunaan lahan (Prinsip 4) dan berbagai pemangku kepentingan pada suatu lanskap (Prinsip 5). Terakhir, terdapat kebijakan Perhutanan Sosial yang bertujuan memberikan hak dan kewajiban (Prinsip 7) terhadap masyarakat dengan harapan dapat mendorong pengelolaan hutan rakyat/kemasyarakatan yang meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan (Prinsip 10) dan memungkinkan pengelolaan berbagai penggunaan lahan (Prinsip 4).

1. Kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil

Kebijakan ISPO sangat relevan dengan pendekatan lanskap karena perkebunan kelapa sawit dapat memengaruhi lanskap. Selain itu,kebijakan ini juga mampu melibatkan peran setiap pemangku kepentingan utama dalam sektor perkebunan kelapa sawit, yaitu sektor swasta. Kebijakan ISPO yang diadopsi oleh Kementerian Pertanian ini bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit di pasar global, memenuhi target pengurangan gas rumah kaca (GRK), dan mematuhi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati [4]. Pada tahun 2014, kebijakan tersebut menjadi wajib bagi seluruh perkebunan kelapa sawit, namun petani diberikan jangka waktu hingga tahun 2020 untuk mematuhinya [5].

Akan tetapi, hingga saat ini, kurang dari 1% petani kelapa sawit swadaya yang tersertifikasi ISPO [6]. Hal ini disebabkan persyaratan sertifikasi ISPO sulit dipenuhi bagi petani kelapa sawit swadaya yang mengelola lahannya tanpa batas formal, tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, dan akses yang buruk terhadap layanan penyuluhan. Hal ini menunjukkan terputusnya komunikasi dan koordinasi vertikal antara persyaratan ISPO yang dirancang pada tingkat nasional dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, ISPO juga menggambarkan pemutusan secara horizontal yang didorong oleh adanya pengecualian sertifikasi ISPO bagi perkebunan kelapa sawit untuk produksi biofuel. Hal ini salah satunya didorong oleh adanya target produksi biofuel yang diiringi oleh perluasan perkebunan kelapa sawit dan bertentangan dengan kebijakan lingkungan lainnya [7][8].

2. Kebijakan Satu Peta

Kebijakan Satu Peta (KSP) bertujuan mendamaikan konflik penggunaan lahan melalui satu peta terpadu. Kebijakan tersebut dilaporkan telah merekonsiliasi 85 peta yang dikelola oleh 19 instansi pemerintah di Indonesia [9]. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam implementasi KSP tersebut. Persyaratan untuk merekonsiliasi peta ditentukan secara ketat oleh undang-undang, dan akibatnya, ketersediaan peta serta keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menerapkan harmonisasi data menjadi tantangan. Selain itu, tidak meratanya akses masyarakat terhadap alat pemetaan masih seringkali terjadi, walaupun beberapa telah mendapat dukungan dari Jaringan Pemetaan Partisipatif. Akibatnya, peta-peta yang dimiliki masyarakat tersebut ditolak oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) karena penggunaan GPS yang kurang akurat dan pemetaan yang belum terstandarisasi [10].

3. Kebijakan Perhutanan Sosial

Kebijakan Perhutanan Sosial bertujuan mengalihkan akses hukum terhadap lahan hutan milik negara untuk meningkatkan hak atas tanah, mendukung mata pencaharian masyarakat, dan mencapai tujuan konservasi lingkungan melalui lima skema perhutanan sosial yang berbeda [11]. Program Perhutanan Sosial diatur dalam Keputusan Perhutanan Sosial No. 83 Tahun 2016 dan dikelola melalui Dinas Kehutanan. Kebijakan ini secara legal diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan diatur oleh undang-undang terkait kehutanan. Akan tetapi, Hutan Kemasyarakatan termasuk dalam kategori tata guna lahan, yang artinya juga terikat oleh undang-undang tentang desa, pertanahan, tata ruang, dan rencana pembangunan nasional dan daerah [12]. Hal ini membuat program sulit untuk dipantau dan dievaluasi. Selain itu, proses perizinan Perhutanan Sosial terbilang mahal dan membutuhkan kapasitas teknis dan fiskal untuk memetakan batas-batas hutan dan menyediakan dokumentasi yang diperlukan.

Tantangan dan Permasalahan Implementasi Kebijakan Lanskap Nasional

Lebih lanjut, terdapat tantangan dan permasalahan dalam tahapan implementasi kebijakan lanskap terintegrasi skala nasional karena arah pembahasan implementasi kebijakan nasional jarang mengarah pada implementasi pada skala lokal. Sebagai contoh, persyaratan ISPO terbukti tidak dapat diakses oleh petani kelapa sawit swadaya. Dengan dukungan yang tepat, petani kelapa sawit swadaya memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap luaran kegiatan konservasi dan pembangunan. Di samping itu, tujuan dari ketiga kebijakan tersebut bertentangan dengan tujuan dari sektor pembangunan lainnya. Meskipun ketiganya seharusnya saling melengkapi, masing-masing kebijakan berada di bawah lingkup Kementerian/Lembaga yang berbeda dan dalam praktiknya diimplementasikan secara paralel. Selain itu, berbagai instansi yang bertanggung jawab atas pengaturan penggunaan lahan yang berbeda peruntukkan perlu melakukan lebih banyak konsolidasi satu sama lain agar dapat mewujudkan pengelolaan lanskap yang saling terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Selain itu, masih terdapat juga beberapa tantangan untuk implementasi strategi PRK di sektor kehutanan dan lahan, yaitu: 1) perlunya peningkatan sistem database kehutanan dan lahan; 2) peningkatan implementasi Kebijakan Satu Peta sebagai mekanisme bagi-pakai data antar pemangku kepentingan; 3) penguatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PRK sektor kehutanan dan lahan yang terintegrasi; 4) kebutuhan mekanisme dan sumber pendanaan untuk berbagai kegiatan PRK di sektor kehutanan dan lahan dan 5) penguatan kapasitas masyarakat untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan PRK di sektor kehutanan dan lahan.

Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan di atas, maka diperlukan serangkaian kebijakan dan intervensi terkait pengelolaan lanskap terintegrasi di Indonesia. Pertama, perlu penguatan sistem database kehutanan dan lahan sebagai basis data perencanaan pembangunan dan pengelolaan lanskap terintegrasi. Saat ini, data penutupan lahan di tingkat nasional masih memiliki skala semi-detail (1:250.000), sehingga diperlukan peta penutupan lahan dengan tingkat kedetailan lebih tinggi yang berguna untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Kedua, implementasi Kebijakan Satu Peta masih perlu ditingkatkan untuk mendukung mekanisme bagi-pakai data yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan antar pemangku kepentingan. Melalui mekanisme bagi-pakai data tersebut diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi multi-pihak terkait pengelolaan lanskap terintegrasi. Ketiga, penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap aksi PRK pada sektor berbasis lahan untuk mendukung rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Terakhir, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai aksi PRK di sektor berbasis lahan. Hal ini untuk mendukung perubahan perilaku sosial dan ekonomi di tingkat tapak agar lebih menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, namun dengan tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Editor:

Anggi Pertiwi Putri, Anna Amalia, Caroline Aretha Merylla, Susan Lusiana

Memahami Peluang Agroforestri Berbasis Paludikultur di Lahan Gambut sebagai Strategi Restorasi

Transformasi Pengelolaan Lahan Gambut

Lahan gambut utamanya terbentuk di wilayah rawa yang selalu tergenang dan terletak di antara dua sungai. Pada awalnya, lahan gambut cenderung merupakan wilayah yang memiliki kepadatan populasi yang rendah dengan lokasi permukiman yang terhubung dengan sungai. Ketika tutupan hutan di lahan gambut sebagian besar masih tersedia untuk penebangan dan permukiman, sebagian besar lahan gambut tersebut tetap berada kondisi alami (intact). Namun, pada tepi batas lahan gambut, telah muncul pertumbuhan pemukiman masyarakat yang diikuti oleh kegiatan budi daya tanaman yang tidak memerlukan drainase yang dalam (Widayati dkk., 2016). Luas lahan gambut di Indonesia berdasarkan inventarisasi Balai Besar Sumber Daya Lahan dan Pertanian di tahun 2019 yaitu seluas 13,4 juta hektar (Gambar 1).

Terinspirasi oleh keberhasilan praktik pertanian lahan gambut tradisional oleh masyarakat setempat, terdapat skema pembangunan pertanian yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1990-an dengan membuka lahan gambut di Kalimantan Tengah seluas 1 juta hektar untuk program cetak sawah dengan drainase intensif. Sayangnya, “Mega-Rice-Project” ini mengalami kesalahan dalam konsep, desain, dan pengelolaan (Mawardi, 2007) dan akhirnya dianggap gagal (Galudra, 2011). Ketiadaan regulasi dan pedoman teknis silvikultur pada lahan gambut yang diperparah dengan lemahnya penegakkan hukum menyebabkan laju deforestasi dan degradasi hutan di lahan gambut terus terjadi pada beberapa dekade yang lalu. Ekstraksi kayu hutan di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 1970-an yang menyebabkan eksploitasi hutan alam, termasuk hutan rawa gambut. Kanal-kanal dibangun untuk pengangkutan kayu gelondongan dan drainase. Hutan tanaman kayu tergantung pada kedalaman drainase yang dibangun dan dikembangkan merupakan dampak dari peningkatan permintaan industri kertas dan bubur kertas (pulp). Industri perkebunan ini, termasuk kelapa sawit, terus berkembang pesat pada lahan gambut dan menempati sekitar 15-16% dari seluruh luas lahan gambut di Indonesia (Wahyunto dkk., 2015).

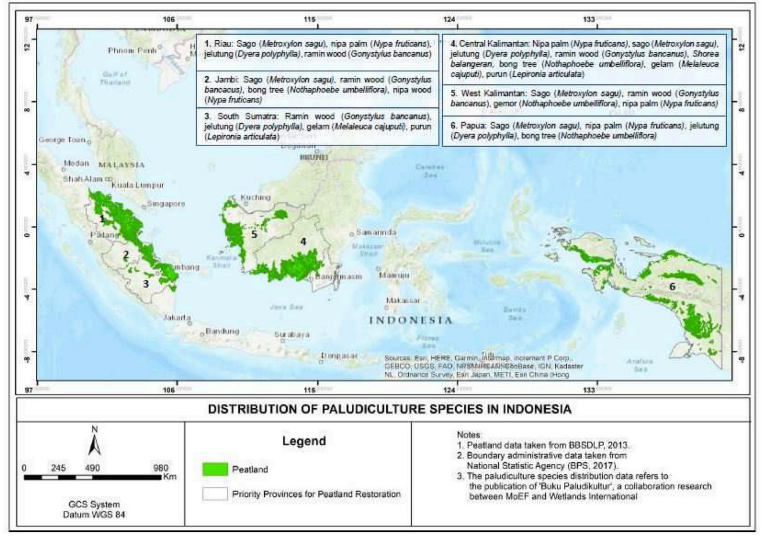

Ekspansi awal pada lahan gambut sebagian besar disebabkan oleh kurangnya data dan informasi tentang pentingnya ekosistem ini dan persepsi umum bahwa ekosistem tersebut marjinal dan tidak produktif. Namun, saat ini, telah banyak perhatian yang berfokus terhadap berbagai jasa ekosistem dari lahan gambut dengan valuasinya yang berpotensi memberikan peluang nilai tambah ekonomi. Keseimbangan ekologi ini dapat memberikan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan maupun budi daya berbasis paludikultur (Gambar 2).

Dalam merespons permasalahan lingkungan pada lahan gambut yang meningkat, pemerintah telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 yang diberi mandat untuk memfasilitasi percepatan restorasi gambut pada area lahan pasca kebakaran tahun 2015 dengan masa kerja pada tahun 2016-2020. Lebih lanjut, percepatan fasilitasi restorasi gambut kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui Peraturan Presiden No. 120 Tahun 2020 untuk masa kerja pada tahun 2021-2024. Pembentukan BRG dan BRGM ini menjadi basis kuat adanya eksekutor pemulihan ekosistem gambut dari institusi pemerintahan.

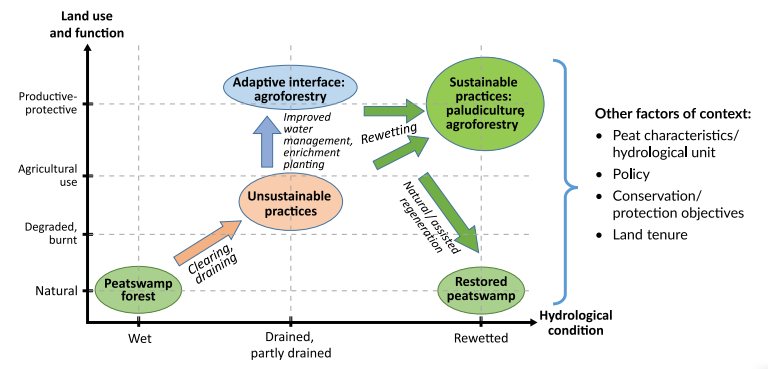

Implementasi restorasi gambut di Indonesia dilakukan dengan kegiatan 3R, yaitu rewetting, revegetasi, dan revitalisasi. Rewetting yang diupayakan dengan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (IPG), baik sekat kanal, penimbunan kanal, dan sumur bor dilaksanakan di berbagai lokasi gambut. Revegetasi dengan penanaman pohon endemik gambut yang dikombinasikan dengan revitaliasi melalui merupakan trade-off dalam restorasi dengan kepentingan ekologi dan ekonomi. Selain itu, peningkatan kapasitas pengolahan pascapanen telah meningkatkan keragaman dan nilai tambah dari produk-produk paludikultur yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi hijau yang mengupayakan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Agroforestri Berbasis Paludikultur sebagai Solusi Pengelolaan Gambut Berkelanjutan

Dalam konteks ASEAN, agroforestri lahan gambut berbasis paludikultur sangat selaras dengan dorongan strategis Visi dan Rencana Strategis Kerjasama ASEAN dalam Pangan, Pertanian, dan Kehutanan 2016-2025. Hal ini didukung oleh adanya pernyataan bahwa sistem agroforestri berbasis paludikultur secara eksplisit disebutkan sebagai cara untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana lainnya dan mengamanatkan tindakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut melalui pengelolaan hutan lestari (ASEAN Secretariat, 2015). Secara khusus, hal ini juga sejalan dengan tujuan operasional Strategi Pengelolaan Lahan Gambut ASEAN 2006-2020, yang juga akan diperbarui untuk periode tahun 2021-2030 (Gambar 4), yang mempromosikan pendekatan pengelolaan lahan gambut secara terpadu yang mempertimbangkan mata pencaharian berbasis masyarakat dalam skala mikro (ASEAN Secretariat, 2014).

Peluang dan Tantangan dalam Implementasi Agroforestri Berbasis Paludikultur di Lahan Gambut

Sementara restorasi, rehabilitasi dan perlindungan ekosistem gambut mencakup aspek-aspek yang mendukung mata pencaharian, ekonomi dan multifungsi (seperti dalam pemilihan spesies), tantangan harus diantisipasi dengan menawarkan berbagai peluang baru. Peluang untuk nilai ekonomi yang lebih berkelanjutan dan jangka panjang dari spesies tanaman endemik di lahan gambut melalui teknik paludikultur dapat menjadi salah satu strategi rehabilitasi dan restorasi (Gambar 5). Strategi pengelolaan di masa lalu juga telah dipelajari sebagai bagian dari proyek percontohan dan berbasis komoditas.

Terdapat tantangan dalam mengarusutamakan praktik agroforestri berbasis paludikultur di lahan gambut di luar praktik skala kecil. Beberapa spesies tanaman endemik untuk upaya rehabilitasi hanya memiliki skala pasar dan rantai nilai yang terbatas, serta memiliki risiko yang lebih tinggi ketika permintaan menjadi tidak pasti, turun, atau bahkan menghilang. Namun, kebutuhan untuk mengadopsi dan mengarusutamakan agroforestri untuk lahan gambut, termasuk kebutuhan untuk lahan gambut yang dibasahi kembali, lebih kuat karena risiko dari kebakaran dan emisi gas rumah kaca (GRK) di lahan gambut lebih tinggi dibandingkan pada lahan mineral. Untuk itu, adanya praktik agroforestri di lahan gambut dapat turut berkontribusi terhadap ekonomi hijau sekaligus mengurangi risiko laju kenaikan emisi GRK, sehingga dapat berperan mendukung pembangunan rendah karbon.

Kebijakan dan mekanisme yang memungkinkan serta penguatan kapasitas masyarakat merupakan prasyarat untuk restorasi dan perlindungan lahan gambut, khususnya saat mata pencaharian lokal menjadi faktor utama yang dipertimbangkan. Kebijakan tersebut harus dibuat secara tepat di sepanjang rantai nilai, mulai dari penyediaan bibit hingga kebijakan pasar atau akses pasar. Kebijakan ini juga dapat mencakup mekanisme insentif sebagai bagian dari inisiatif ekonomi hijau. Selain itu, pengembangan kemitraan berperan penting untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan. Penguatan kapasitas masyarakat juga sangat penting, terutama di tingkat lokal, dan harus terjadi di sepanjang rantai nilai sebagai bagian dari pengurangan kerentanan terhadap berbagai ketidakpastian. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah kunci untuk keberlanjutan upaya pengelolaan lahan gambut secara lanskap di luar program rehabilitasi atau restorasi yang telah ditetapkan.

Pilihan untuk pengelolaan lahan gambut yang lebih baik harus didasarkan pada konteks yang ditentukan oleh berbagai faktor, yang meliputi kondisi hidrologis, penggunaan lahan saat ini, karakteristik/tipologi gambut, penguasaan lahan, dan upaya konservasi atau perlindungan. Pendekatan berdasarkan “options-by-context” dapat diadopsi untuk tujuan pemulihan lahan gambut berkelanjutan. Untuk kawasan yang diperbolehkan memiliki fungsi produktif, dapat diterapkan skema pemulihan lahan gambut dengan teknik agroforestri, paludikultur atau kombinasi di antaranya, sedangkan untuk wilayah lain yang memiliki agenda prioritas sebagai kawasan konservasi, maka dapat dipilih area target yang dipulihkan berupa ekosistem rawa gambut.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Secretariat. 2014. ASEAN Peatland Management Strategy 2006–2020. Jakarta, Indonesia: ASEAN Secretariat

ASEAN Secretariat. 2015. Vision and strategic plan for ASEAN cooperation in food, agriculture and forestry 2016-2025. Jakarta, Indonesia: ASEAN Secretariat

[BBSDLP] Balai Besar Sumber Daya Lahan dan Pertanian. 2020. Sosialisasi Peta Gambut BBSDLP 2019. Bogor (ID): Balai Besar Sumber Daya Lahan dan Pertanian, Kementerian Pertanian.http://sawitwatch.or.id/wp-content/uploads/2020/12/TSVOL27_Gambut_BBSDLP_021220.pdf

Budiman I, Bastoni, Sari ENN, Hadi EE, Asmaliyah, Siahaan H, Januar R, Hapsari RD. 2020. Progress of paludiculture projects in supporting peatland ecosystem restoration in Indonesia. Global Ecology and Conservation. 23: 1-17

Dewi S, van Noordwijk M, Dwiputra A, Tata HL, Ekadinata A, Galudra G, Sakuntaladewi N, Widayati A. 2015. Peat and land clearing fires in Indonesia in 2015: Lessons for polycentric governance. ASB Policy Brief 51. Nairobi, Kenya: ASB Partnership for the Tropical Forest Margins.

Galudra G, van Noordwijk M, Suyanto, Sardi I, Pradhan U, Catacutan D. 2011. Hot spots of confusion: contested policies and competing carbon claims in the peatlands of Central Kalimantan (Indonesia). International Forestry Review. 13:431–441.

Mawardi I. 2007. Rehabilitasi dan revitalisasi eks proyek pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Rehabilitation and revitalisation of a former peatland development project in Central Kalimantan. Jurnal Teknis Lingkungan. 8(3):287–297.

Miettinen J, Shi C, Liew SC. 2016. Land cover distribution in the peatlands of Peninsular Malaysia, Sumatra and Borneo in 2015 with changes since 1990. Global Ecology and Conservation. 6: 67–78.

Osaki M, Nursyamsi D, Noor M, Wahyunto, Segah H. 2016. Peatland in Indonesia. In: Osaki M, Tsuji N, eds. 2016. Tropical peatland ecosystems. Tokyo, Japan: Springer. p.49–58.

Sakuntaladewi N, Wibowo LR. 2016. The political economy of peat fire in Tanjung Jabung Barat Dictrict. In: Tata HL, Tampubolon AP, eds. 2016. Peat fire risk management. A final report of technical agreement of ICRAF and CCRRD with regard to “Secured Landscape: Sustaining Ecosystem and Carbon Benefits by Unlocking Reversal of Emission Drivers in Landscapes”. Bogor, Indonesia: Forest Research and Development Centre. p.5–33.

Tan ZD, Lupascu M, Wijedasa LS. 2021. Paludiculture as a sustainable land use alternative for tropical peatlands: a review. Science of the Total Environment. 753: 1-14

Wahyunto, Nugroho K, Ritung S, Sulaeman Y. Peta Lahan Gambut Indonesia: Metode Pembuatan, Tingkat Keyakinan dan Penggunaan. 2014. In: Wihardjaka A, Maftuah E, Salwati, Husnain, Agus F, eds. 2014. Prosiding Seminar Nasional: Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi untuk Mitigasi Emisi GRK dan Peningkatan Nilai Ekonomi. Peatland map of Indonesia: method, level of certainty and use. Jakarta, Indonesia: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementrian Pertanian.

Widayati A, Tata HL, van Noordwijk M. 2016. Agroforestry in peatlands: combining productive and protective functions as part of restoration. Policy Brief no. 70. Agroforestry options for ASEAN series no. 4. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program; Jakarta, Indonesia: ASEAN-Swiss Partnership on Social Forestry and Climate Change

Editor:

Anna Amalia, Anggi Pertiwi Putri, Caroline Aretha Merylla, Susan Lusiana